朱淑娟專欄:環境部與淨零碳排的距離

5月5日行政院通過組織調整草案,其中將環保署升格為環境部,而且是原組織升格,跟過去海納多個專業部門的設計相去甚遠。正常情況下是不可能這樣升格的,這次是得助於蔡總統「2050淨零碳排」的政策。

而在這個政策下,4月21日行政院通過相對應的法案,修正《溫室氣體減量法》並更名為「氣候變遷因應法」,這個法需要一個更高層級的執行機關,環保署就在種種機緣促成下,實現了多年升格的願望。

原組織升格,難以支撐爆增的框架

升格當然是好事,至少環境部可以跟經濟部平起平坐,而不是前環保署長陳重信去職時勉勵同仁的感嘆之語:「不要欺負我們細漢ㄟ」。只不過把原先環境資源部的「資源」兩個字拿掉的環境部,未免氣短。而且原組織的人與制度,能不能撐起突然爆增的框架,就令人蠻擔心的。

不說別的,就以升格後四個署之一的「氣候變遷署」為例,就面臨許多內外糾葛,最終能在淨零碳排這件事扮演什麼角色還很難說。先說環保署內部的,2008年在陳重信任內成立的「溫室氣體減量辦公室」,做了許多前置方案,直到2015年通過《溫室氣體減量法》。

2016年為了因應蔡總統食安五環政策,將環保署毒管處的業務移到新成立的「化學局」,溫室氣體減量的工作就移到毒管處,去年7月才成立氣候變遷辦公室。但氣候變遷工作遷涉太廣,再加上沒有政策方向,環保署只能做政策、修法、盤查等規劃,難有實際減碳作為。

氣候變遷因應法主政是永續會,造成組織混亂

這次升格為環境部、又有明確的淨零目標,或許機會來了,但回頭看行政院版的「氣候變遷因應法」草案,又因主政單位混亂,弱化了環保署的職權。例如第8條,未來是由行政院永續會這個沒有行政權的單位,來協調、分工、整合基本方針及跨部會工作。這種設計在4月28日立法院公聽會中飽受批評,因為永續會根本無法擔任這個重要任務。

而且,行政院永續會的秘書處過去是環保署,現在卻改為國發會,而國發會也當仁不讓,在3月30日宣布了「2050淨零排放路徑」,有策略、有戰略,還要整合跨部會資源,落實淨零碳排目標。環境部該做的事被國發會拿去做了,升格後的「氣候變遷署」又要做什麼?

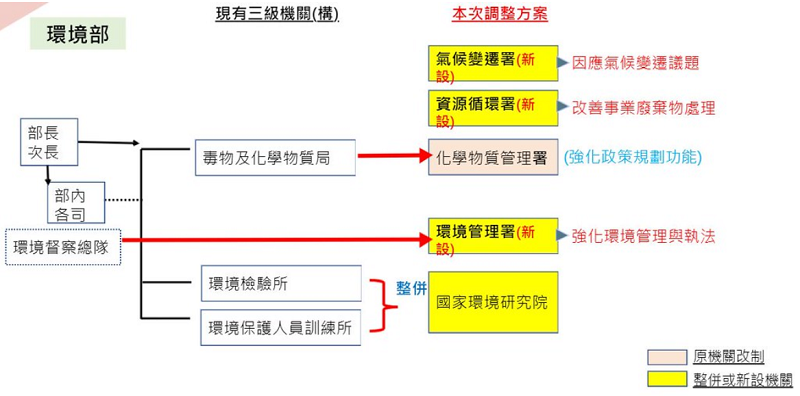

《行政院組織法》修訂,環保署改制為環境部,並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」以及「環境管理署」。圖片來源:行政院簡報

國家環境研究院,不能當做獨立的科研單位

其次,未來環境部將成立「國家環境研究院」,由目前環保署的檢驗所、訓練所合併。公聽會中多位學者建議應成立「氣候變遷委員會」,以及獨立的「國家氣候變遷科技中心」,提出風險決策的科學依據。

環保署副署長蔡鴻德回應時說,未來會在「國家環境研究院」之下設「氣候變遷研究中心」。但這跟獨立的科技中心相去甚遠,一來檢驗所這幾年做的根本談不上研究,就連檢驗工作都外包。而且這是組織內的機關,跟獨立研究單位的能力、創新力,又豈能相提併論。

碳費要反映真實的環境成本

而一方面要追求淨零碳排、課碳費,另一方面又不敢對企業要求太多,於是就出現很奇怪的設計,例如中研院研究員蕭代基在公聽會中提到,課碳費的基本原則是:汙染者付費、環境正義、公正轉型、風險預警。要達到這四個原則,以直接排放為計算基礎,排多少課多少就好了。

但在「氣候變遷因應法」草案的第25到27條、29條,企業不但可以提出自願減量專案,取得減量額度後可以抵減,又能享有優惠費率。蕭代基說:「這表示同意他本來就可以排放那麼多,愈改愈退步。」

此外,環境部的其他三個署:資源循環署(合併廢管處、基管會)、環境管理署(合併督察總隊、土汙基金會)、化學物質管理署(化學局直升),不但升格十分勉強,可能連未來的工作定位都還沒釐清。

而且組織升格是為了更強化解決問題的能力,而不是直接跳過該做的事,放掉自己的職責,例如廢管處的本職是解決垃圾問題,不是跟著經濟部大談資源循環,如今垃圾問題解決了嗎?對非法棄置又有什麼想法?現在可好了,乾脆把名稱改成資源循環署,而這難保不會是個大災難。

*作者為獨立記者。