COP29/CCPI氣候變遷績效指標 台灣排名60位處最差層級

由德國看守協會(Germanwatch)與新氣候研究所(NewClimate Institute)發表的「氣候變遷績效指標」(Climate Change Performance Index,CCPI),20日在COP29大會上公布。今年台灣的評比名次較去年上升一名,在63個國家之中排名第60名,與美、中、日、韓等國同屬績效「非常差」(very low)的末段班。

再生能源發展分數高 但缺乏脫碳目標與整體規劃

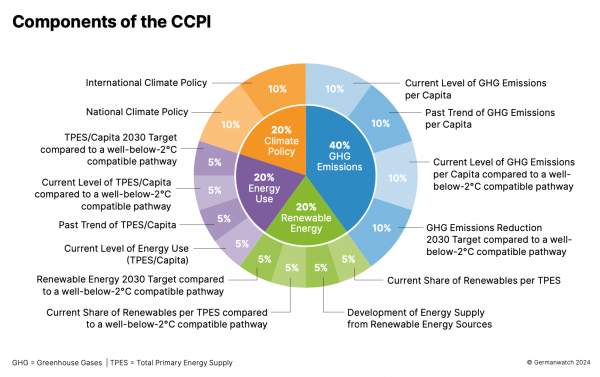

CCPI的評分基準有四大項,分別是溫室氣體排放、再生能源發展、能源使用與政策。台灣的CCPI成績長期偏差,每次發布均引發社會關注,環境部近年則批其評比方式不具參考性。以分項指標來看,台灣在溫室氣體排放跟再生能源上的排名都有前進,特別是再生能源趨勢上達到「非常好」的評級。不過,人均溫室氣體排放跟人均能源使用上都「非常差」。

CCPI指標評分組成。圖片來源:Climate Change Performance Index (CCPI)

根據CCPI,今年台灣氣候政策上有顯著退步,從24名降到39名。政策部分不是以排放資料分析,而是由主辦單位邀請專家評比。根據報告,專家批台灣缺乏石油和天然氣逐步淘汰計畫,雖然承諾2025年不再興建燃煤電廠,但只是將燃煤機組改為燃氣機組。此外,再生能源也與農、漁業的發展產生衝突。

參與報告評比調查的媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉受訪指出,台灣在氣候政策方面得分減少,其餘項目也沒有顯著進步,因此台灣的總分其實是變少了。徐光蓉認為,雖然台灣裝置了大量再生能源,但能源政策仍停留在電力規劃,政府至今也沒有提出有效的減碳政策,唯一能促使減碳的只有「碳費」相關措施,但現行規劃的碳費制度仍有很多調整空間,例如費率過低、自主減量計畫沒有罰則。

缺乏減量誘因的情況下,即便是現在被點名太過寬鬆的短期目標,很可能都無法達成。

環境部質疑代表性 學者:仍有參考價值

環境部今日下午隨即召開記者會,氣候署表示,CCPI的氣候政策項目並無客觀評比標準,設定台灣2030年人均溫室氣體排放目標較日、美、中、印等國更為嚴格,不僅不合理,也未提出充分說明,認為評比結果不具代表性。

台灣氣候行動網絡總監趙家緯表示,報告採用人均排放來評分,台灣不可能一夕之間將人均排放量減低。深究這份排名數字「意義不大」,但政府也不必太防禦性的看待,應該針對其中各項指標背後的意義,思考如何跟目前淨零政策呼應。

趙家緯舉例,例如台灣因為再生能源趨勢被評為「非常高」,擠進全球前九名,但國際上其實是關注整體初級能源供應系統。除了電力系統,台灣有很多能源消費來自石化產業、運輸部門,這些部分要加速運具電動化,或是產業轉型對策,調降石化業規模。

趙家緯也建議,台灣目前人均能源使用量高達160GJ(千兆焦耳),報告中參考淨零路徑設定目前應降低至75GJ,對比之下仍有落差,政府應強化深度節能政策,以能源使用總量負成長為目標。同時也應加強提升2030年減碳目標,並訂定積極的2035年目標,至少要達成2035年減量50%。

經濟社論:從COP29看能源政策的故步自封

去年歐盟理事會正式將核電列入清潔能源名單之列。2022年國際能源署核能與安全能源轉型特別報告中亦指出,核能是全球第二大低碳電源,僅次於水力發電,優於風力及太陽能發電,因應再生能源占比增加趨勢,IEA認為核能搭配其他不穩定再生能源之互補調度,可提高電網穩定性與系統韌性。

當台灣認定去核為大勢所趨,全球因日益嚴重氣候變遷,主張淨零碳排的倡議,卻大力支持各國在2050年前增加核能發電,用以搭配再生能源,以核養綠。國際能源署IEA全球淨零排放情境(NZE)中指出:全球核電裝置容量應由2024年413百萬千瓦倍增至2050年812百萬千瓦,同一時間美國等數個工業大國,亦批准重啟已除役核電廠恢復商業運轉。

從以上揭露的國際重要資訊可知,當全球專家呼籲各國能源與減碳政策應脫離政治羈絆與束縛,當美中英法日瑞等工業大國均選擇增加核能發電,當氣候變遷危機成為全人類生命與健康最大威脅,當台灣逐漸落入全球減碳末段班,未來可能受到國際社會譴責與懲罰,我們的政府似乎仍在猶豫不前,假裝什麼也沒有看見,什麼也沒有發生,推定不需要採取積極性作為。

在現有內閣當中,環境部長彭啟明是氣象專家,當然清楚溫室氣體增量與氣候變遷間的必然關係,經濟部長郭智輝來自企業,理應明瞭歐盟開始課徵碳關稅對台灣貿易出口的衝擊,冀望兩位部長可以發揮政治責任與道德勇氣,站出來主動為賴總統與卓揆籌謀劃策,反思並重新訂定最符合世界潮流的能源、發電與減碳政策,為台灣與全球後代子孫留下一片乾淨土地與自然資源。

(摘錄自:經濟日報)

黃正忠/部會需要的是永續長或氣候長

綜觀全球先進國家低碳轉型的發展,過去三十年主要係布建為「低碳除弊」與「低碳興利」的氣候政策框架及生態系。二○二三年COP28阿聯酋共識終於啟動石油經濟退場的里程碑,未來三十年應打造的目標則為加速到位的產業氣候行動。系統性的轉型包括材料、能資源、交通運輸、建築、林業、農業、低碳製造與淨零商業模式的變革。

我國氣候變遷因應法中淨零已入法,邁向低碳淨零的系統性轉型必須仰賴各目的事業主管部會為「低碳除弊」與「低碳興利」打拚,而且是減緩與調適刻不容緩地真正並重。因此,總統府氣候變遷對策委員會應驅策行政院端出各部會設立氣候長,恐比目前提出的永續長更為合宜。

二○○八年我協助宏碁公司成立全台第一個企業永續辦公室暨設立第一位永續長,因永續涵蓋環境、社會與治理(ESG)多面向廣泛的議題,氣候僅是其中之一。爾今行政院尚未廣泛且具體在各部會實施各項施政的永續性評估制度,部會永續長若僅是聚焦在氣候政策與行動,倒不如設立氣候長更名副其實,能與國際接軌並有助淨零轉型施政進程的管考。

(摘錄自:聯合報)