歐盟對陸貿易戰 加徵電動車稅

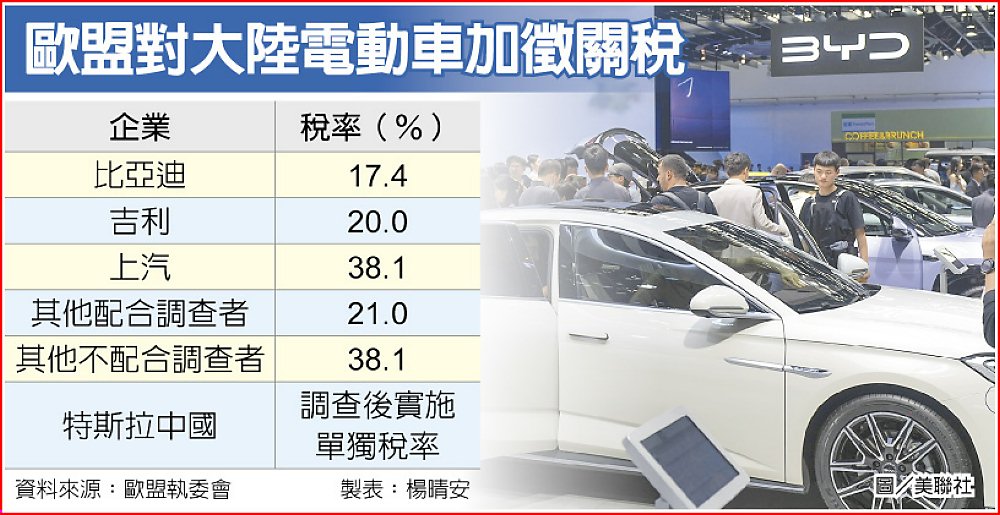

在長達8個月的反補貼調查後,歐盟12日宣布對所有中國電動車企加徵的臨時關稅稅率,從目前的10%升至最高達38.1%。歐盟執委會預告,如與中國方面在汽車產能問題上無法達成共識,新關稅將於7月4日左右實施。

綜合外媒報導,歐盟執委會公布的最新稅率中,對比亞迪、吉利及上汽集團等中國電動車加徵關稅稅率分別為17.4%、20%及38.1%;其他配合調查的公司將徵收21%關稅;不配合調查者徵收高達38.1%關稅。美國汽車大廠特斯拉(Tesla)在中國生產的電動車將於調查後,適用單獨稅率。

據BBC報導,中國對歐盟出口的電動車中,近50%是特斯拉、福斯、寶馬(BMW)等西方車企品牌,特斯拉就占40%左右,至於中國電動車品牌在歐洲的年銷量不到20萬輛,市占率不到8%,以比亞迪、上汽集團(旗下有歐洲品牌MG)、吉利三家為主。

中國商務部12日對此強烈反彈,批評歐方罔顧事實和世貿組織(WTO)規則,無視中方多次強烈反對,不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻,中方將密切關注歐方後續進展,堅決採取一切必要措施,堅定捍衛中國企業的合法權益。中國汽車工業協會也表示深感遺憾,堅決不能接受。

雖然歐盟決定對中國電動車加徵高關稅,但事實上其各方意見仍存分歧,尤以德國政府和汽車業反彈最為強烈,擔心將點燃中歐貿易戰。德國汽車工業協會主席穆勒(Hildegard Mueller)12日表示,歐盟對進口中國電動汽車加徵關稅加大貿易戰風險,而且不會增強歐洲汽車行業的競爭力。

寶馬集團董事長齊普策表示,歐盟執委會對中國電動汽車加徵關稅是錯誤的決策。福斯汽車表示,歐盟執委會的決定,讓當前德國和歐洲對電動車疲軟的需求雪上加霜,呼籲歐盟執委會利用下半年時間與中國方面進行貿易談判,找到另一個既能公平對待歐洲汽車製造商的競爭狀況,又不會限制自由貿易的法規。

歐盟對中國電動車加徵臨時關稅 WSJ:走謹慎的中間路線

歐盟(EU)12日宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅,華爾街日報分析認為,歐洲政要在應對中國電動車方面並沒有簡單易行的方法。

該報寫道,如果歐洲像美國總統拜登上個月所做的那樣,對中國電動汽車徵收100%的關稅,中國可以輕而易舉地對每年從歐盟進口的30多萬輛豪華汽車實施反制舉措。然而,如果只按照目前10%的關稅水平放任中國電動汽車進入歐盟,那麼中國公司就可以憑藉令人驚嘆的技術和大約30%的成本優勢,大展拳腳搶佔市場。

報導指出,歐洲聯盟執行委員會(European Commission)最有可能採取的行動就是走謹慎的中間路線,即對中國電動車徵收25%至30%的關稅,從而令歐洲電動汽車廣泛增強競爭力,以便與成本更低的中國進口汽車抗衡。這樣的舉措仍有可能引發中方的反制,但歐盟執委會必須有所行動,以保護具有重要經濟和戰略意義的汽車產業。

華爾街日報強調,在上周末的歐洲議會選舉中,法國和德國的右翼民粹主義政黨取得了很大的勝利,愈發凸顯出歐洲當前的這種政治現實。在未來幾個月,新一屆歐盟執委會將針對電動汽車調查結果引發的政策應對舉措展開審查。因為便宜的中國電動車有助於歐洲實現氣候目標,所以有人主張應該對中國電動車網開一面,但再過幾個月,這種看法就可能會被經濟保護主義取而代之。

沃爾夫:關稅是政治高招,卻是糟糕的政策

這類政策僅僅是很好地針對了這些目標。和其他稅種一樣,關稅會讓購買商品的人——無論是消費者還是生產者——處境更糟。但它們對經濟也有更廣泛的影響。最重要的是,它們強加了一種“國內市場偏差”。一般來說,對進口徵稅也是對出口徵稅。這是怎麼回事呢?好吧,以特朗普提議的對所有進口商品徵收10%關稅為例。這可以被認為最初類似於貨幣貶值,但只是對進口替代品而言。這類商品的進口將會下降——畢竟,這正是目的。但這沒有理由直接影響經常帳戶餘額,除非它也改變了經濟中的總收入和總支出。因此,隨著進口需求的減少,購買外幣的需求將會下降。這將使美元走強,降低出口的競爭力。然後,出口就會萎縮。出口商是美國最具競爭力的生產商。犧牲他們來保護那些沒有競爭力的進口替代品的生產商,這看起來並不明智。

這並不只是理論上的。只要是曾在那些貿易政策極具保護主義色彩的國家工作過的人,大概都目睹過這種結果。上世紀70年代,我在世界銀行(World Bank)從事與印度事務相關的工作。保護主義貿易政策並沒有使這個國家實現自給自足。它壓垮了出口,使國家變得比原先還要脆弱得多。

這遠非全部。這種政策還會對分配產生負面影響。最近,金伯利•克勞辛(Kimberly Clausing)和瑪麗•洛夫利(Mary Lovely)為彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)撰寫了一篇出色的研究報告,《特朗普的關稅提議為什麼會傷害到美國勞動者》(Why Trump’s Tariff Proposals Would Harm Working Americans),擺出證據論述了特朗普為第二個任期提出的議程“相當於累退性減稅,只部分由累退性增稅得到彌補。對消費者承受的代價所作估計的最低值是,對於在收入分配中排在後半部分的人來說,這些關稅將導致他們的稅後收入減少約3.5%。”

同樣,美國國家經濟研究局(National Bureau of Economic Research)在2024年1月發表的一份報告認為,特朗普在2018-19年間發起的貿易戰“迄今沒有在經濟上為美國腹地帶來幫助:對外國商品的進口關稅既沒有增加、也沒有減少新近受保護行業的美國就業;報復性關稅對就業產生了明顯的負面影響,特別是在農業;這些損害只從補償性的美國農業補貼得到部分減輕”。總而言之,這是非常糟糕的政策;頂好的政治手腕。

盧信昌:零碳排目標與高科技政策下的新保護主義

針對歐盟委員會的宣布,據悉中國商務部在12日晚間,先發出不具名的回應,就歐盟違反世貿組織(WTO)規則,無視中方部門和產業界的呼籲,對此表達高度不滿;將密切關注後續的進展,並採取一切必要措施,來捍衛中國企業的合法權益。

首先,拜登總統的態度與美國商務部決議,對中國電動汽車課徵100%關稅率;更在七強會議(G7)之後,自然給了歐盟委員會有十足的底氣。其次,剛剛舉行過的歐洲議會選舉,明確排外的極右翼政黨和候選人,紛紛高唱凱歌!何況今年下半年起,適逢歐美國家的選舉年;敢於對中國產製的電動汽車加徵暫時性的反補貼關稅,確實是最廉價的催票手段啊。再則,歐、美國家既要面對債台高築的財政惡化,何況導入人工智慧與自動化生產的年代,就業創造與高薪工作的難度之下,越來越會有跨國爭搶的戰局。

最後,於上世紀的80年代末期,主要經濟體紛紛面臨到停滯性通膨,當時由美國與歐盟在反思之後,所共同主導建構的世貿組織與全球化體系,如今則好似是昨日黃花。這樣的保護措施與戰略性思維,往下升級、擴大的貿易摩擦,只是必然的趨勢。

此番歐盟的調查與業者回應的過程,就時間點與資料蒐集,還算完整;因此,也宣布採取差別對待:就配合調查的中國業者,像是比亞迪、吉利汽車等,都在20%以內;反觀,針對其他中國業者則加徵最高額38%的關稅率。考量到與中國廠商有合資的歐洲汽車業者,明顯的自然要打小(新進、疏遠)、不打大(互補性強、合資廠商)。

在這收放之間的應用之妙,皆存乎歐盟與美國高層的一心。至於業者如何調配生產鏈,好在末端市場與技術人力、原料取得之間的再平衡?就是往下高科技業者,所要積極面對的共同功課了。