大陸兩會開議/政策齊上膛 大陸經濟保五戰開打!

3月初將登場的大陸全國人大和政協「兩會」,為年度重要政治盛事。這一屆,除檢視新領導班子上任滿周年的成績單,及確定今年經濟增長目標,最受關注的是大陸在面臨通縮壓力、房市低迷、勞動力下滑等一連串挑戰下,將提出哪些政策藥方,帶領這個世界第二大經濟體對抗變局、脫離困境。

根據議程,全國政協14屆二次會議訂4日登場,隨後14屆全國人大二次會議於5日召開。5日這一天,大陸國務院總理李強將發表今年的政府工作報告,回顧過去一年的施政成績,並訂出今年的國策方針及各項政策指標,相關數據中,又以GDP增長、消費者物價指數(CPI)、新增就業人口、失業率、赤字率等最受重視。

房市、消費欲振乏力

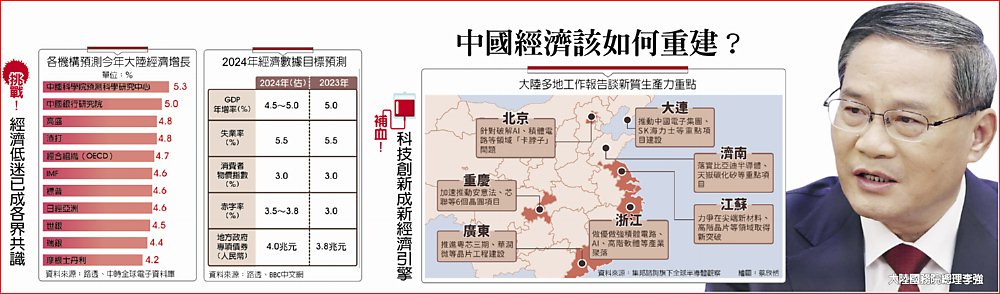

先前大陸官方公布2023年的GDP增速為5.2%,反映宏觀經濟正穩步復甦。多家機構認為,2024年官方訂出的GDP增長目標會和去年一樣,「維持在5%左右」,之所以未能向上提升,主要是房市下滑問題短期無法結束、民企經營壓力沉重,加上消費疲弱拖累經濟增長,及外需復甦具有不確定性等,因此增長目標較顯保守。

另有專家指出,剛公布的31個省份的數據中,共有17個未能達成2023年GDP增長目標,部分債務沉重或飽受房地產下滑壓力的省市,不得不下調今年增長目標,從而也拖累全年宏觀經濟的表現。

BBC中文網引述法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷(Gary Ng)的分析說,多數省級政府對未來前景信心不足,不少過去高度依賴出售土地與房市的省市,需要時間尋找經濟增長的替代來源。他預估,今年大陸經濟增長目標將在4.5%左右,除非房屋銷售和消費者信心大幅好轉,否則今年經濟挑戰仍嚴峻。

其他經濟數據方面,瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為,官方持續推出穩經濟、穩房市的政策收效,未來幾個月大陸有望逐漸回穩。接下來財政政策仍有加碼空間,但力度相對去年將較為溫和。她預計,今年大陸會將財政赤字率設定在3.5%~3.8%,仍高於去年目標的3%,也會提高地方政府專項債券新增限額,並繼續發行新一批地方政府特殊再融資債券。

外貿新三樣 出口助力

值得注意的是,外界關注的經濟對策部分,目前最期待官方針對近年崛起的外貿「新三樣」:電動車、鋰電池、太陽能電池,繼續端出政策牛肉,維繫去年以來的增長動能。大陸統計局數據顯示,2023年「新三樣」合計出口首次突破人民幣兆元,較2022年增長29.9%,高於整體出口增速29.3個百分點,成為推動外貿的主力,今年有望看到更多的扶持政策。

產業如何轉型攸關經濟新前景。專家指出,歷經多年培育,新一代資訊技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保等戰略性新興產業,發展最快速。大陸發改委資料顯示,戰略性新興產業增加值佔GDP比重,已從「十三五」(2016年~2020年)初期的8%左右,提高到「十四五」(2021年~2025年)中期的逾13%,2025年有望超過17%。

新動能持續發力,將扮演引領經濟增長的新引擎。

延伸閱讀1:新質生產力 經濟復甦新引擎

中國國家主席習近平在1月底的政治局集體學習中指出,科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能,是發展「新質生產力」的核心要素。

進一步說,「新質生產力」就是要放棄房地產產業鏈作為經濟引擎的地位,試圖以科技創新作為新經濟成長動能。

中國全國人大、政協兩會訂3月初召開,北京、重慶、廣東多地政府工作報告陸續出爐,「新質生產力」成為熱門詞彙,重點在於破解人工智慧、積體電路等領域「卡脖子」問題。

值得注意的是,拉動中國經濟的「三駕馬車」中,出口與投資正面臨不利因素,促使消費成為提振經濟的重要手段。繼2023年「消費提振年」後,中國把2024年定為「消費促進年」,強化一系列擴內需、促消費政策。

中美兩強經濟上的對決,使得全球供應鏈產生了重大變化,夾在中間的台灣的科技產業,更是感同身受。

科技業者分析,美國在半導體等領域祭出禁令,還打算在竹科、南科進行「宣導」,當然是因為台灣是全球半導體產業的重要製造基地,且為數眾多的台企與陸企,一直保有密切的合作關係。據業者觀察,以關稅為主的貿易戰已擴大為直接禁止輸出特定產品的科技戰,尤其當前發展最快速的AI領域,從硬體產業全面蔓延至軟體應用,台灣企業面臨更多的風險和挑戰。

不可否認,中美都想爭取科技戰中具關鍵地位的台企選邊站,以實際的發展情況來看,硬體廠商陸續離開大陸,前往東南亞布局,半導體業和軟體設計業者則轉向新加坡與日本,也出現部分鮭魚返鄉、回台擴大投資的廠商。

業界表示,此一屬於現在進行式的調整,是否能帶給台灣新一波提升技術創新的動力,特別是AI世代競局,保有全球市場領先地位,須保持關注。

延伸閱讀2: 陸經濟轉型期 台商有利可圖

多年來,從台商投資大陸的脈絡來看,除了世界經濟潮流,也與大陸內部經濟形勢變化有莫大關係。台商除了不斷調整經營策略,並逐步深耕市場、融入當地供應鏈體系。如今全球政經形勢丕變,大陸經濟也在高速奔馳30年後面臨轉型壓力,財經政策在「兩會」進一步明朗之後,接下來台商如何拿捏大陸經濟轉變期的機遇與定位,將是今後競爭的關鍵。

台商投資大陸從早期傳統產業外移珠三角從事「三來一補」,之後北上轉往長三角、京津冀地區,2000年後電子科技業加速投資大陸,並逐步與當地供應鏈合作,帶動長三角成為全球筆電、數位相機、電子零組件的輸出重地。

隨著大陸沿海地區勞工、土地等各項成本上漲,加上2008年金融海嘯後,大陸政府因應內陸開發與經濟轉型需要,鼓勵台商內遷及擴大內需,鴻海、仁寶、和碩等筆電及電子大廠先後前往重慶、四川、鄭州等地設廠;此時台灣服務業如品牌餐飲、通路、文創娛樂等也加快進軍大陸,分享當地經濟政策轉變下的紅利。

但2018年中美貿易戰爆發後,科技戰、金融戰接踵而來,加上新冠疫情與俄烏戰爭等黑天鵝攪局,全球供應鏈者被迫選邊站。近年台廠開始前往東南亞、印度、北美等地進行布局,另建供應鏈,導致台商布局難度及成本大幅上升、立場左右為難。台商目前有三種動向,一是將部分產線轉移至大陸以外,但仍保留大陸產線。二是就地轉型,第三是索性退場。

然而,大陸畢竟是全球重要市場與生產基地,各產業供應鏈完善與效率佳,他國短期難以替代,且大陸正全力推進電動車、低軌衛星、航天領域發展,若台廠可以做好控管,把資本架構切乾淨,分頭供給中美,仍有商機可圖。

兩岸或可設立產業合作平台,譬如新能源汽車、工業互聯網、節能環保等,雙方可討論在大陸選擇適當地點設立「示範基地」做為平台,研議具體合作方案和優惠措施,推動兩岸業者對接洽談項目。另外,儘管當前大陸內需因房債問題陷入疲軟,消費上仍有亮點,譬如去年冬季以冰雪節爆紅的哈爾濱,顯見民間仍有消費動能,但看業者如何花心思去挖掘。

(李書良/工商時報大陸新聞中心副主任)