COP30/全球氣候變遷績效指標 台灣居後段班

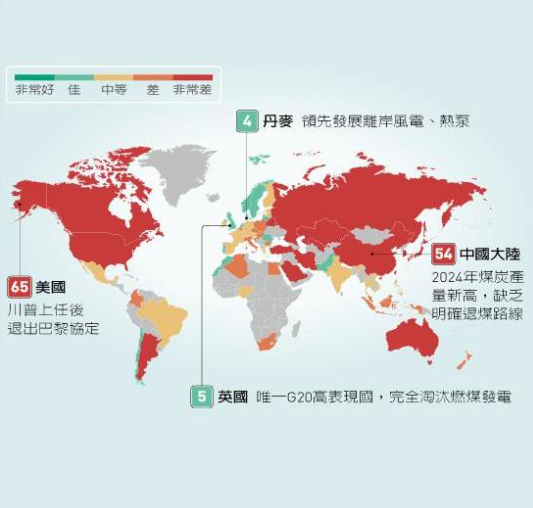

聯合國第30屆氣候峰會(COP30)正在巴西舉行,德國看守協會(Germanwatch)等組織昨(18)日發布全球「氣候變遷績效指標」(CCPI)2026版,台灣從去年60名微幅進步一名至59名,在64個國家中位居後段班,屬於「非常差」(Very Low)等級。這份包含64個國家的評比將丹麥列在首位,接著是英國與摩洛哥,而石油國家敬陪末座,包括沙烏地阿拉伯、伊朗及美國,中國大陸則是54名。

環境部對此回應,CCPI 評比方法有爭議,評比結果不合理也不具代表性,事實上台灣溫室氣體排放持續下降,2024年預估可較基準年(2005年)減6.7%,台灣是全球35個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一。

環境部質疑評比方法有爭議

環境部表示,CCPI評比項目包括溫室氣體排放、再生能源、能源使用及氣候政策,評比方法是該機構為每個國家設定減量路徑及2030年人均排放量,並據此評分,其設定台灣為2.26公噸CO2/人,南韓2.18公噸CO2/人、日本3.30公噸CO2/人,甚不合理,過去我國及其他國家多次向該機構反映,惟其都不予採納,日本及加拿大亦在昨日CCPI記者會上,針對該機構排名提出質疑。

在台灣篇章,這份評比引述專家說法指出:「LNG(液化天然氣)發電持續增加,危及該國氣候雄心;LNG取代了即將退役的燃煤電廠,但仍然有排放,專家批評(政府)誤導性地將燃氣,提倡為潔淨的過渡能源。」專家也批評,台灣並未制訂「逐步淘汰燃煤」法規、缺乏減少化石燃料的清晰策略,也仍保有對於化石燃料的補貼。

至於台灣的再生能源現況,該評比指出,雖然台灣訂出2050年再生能源要達到50%至60%目標,但專家認為實踐之路仍然緩慢且缺乏連貫性。

學者:政府未落實氣候政策

根據最新「氣候變遷績效指標」(CCPI),台灣從去年六十名微幅進步到五十九名,但部分指標評分項目仍不理想。學者表示,我國徒有氣候政策但沒有確實執行,這也是本次評比掉分的主因之一。

媽媽氣候行動聯盟常務理事、台大大氣科學系退休教授徐光蓉表示,雖然台灣在這次公布的報告中進步一名,但其實總分比去年還落後。COP28的決議是在二○三○年前,將全球再生能源裝置容量增加三倍,並將能源效率改善速率提高一倍,但台灣在這部分缺乏具體的政策,而原本二○二五年要比二○○五年減碳百分之十,結果二○二三年才比二○○五年減了百分之四點六四,今年的目標應該是達不到了。針對國內再生能源政策的推動,徐光蓉指出,現在很多錯誤訊息讓大家對再生能源發展反感,但只要有能源需求就會需要再生能源,這部分需要各界好好坐下來處理。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍說,CCPI引述參與評比專家的話,指台灣光電與風電開發,因土地利用衝突、生態影響以及過程中的貪腐造成民眾不信任。政府應將其視為淨零政策推動的外部診斷,找出當前施政盲點,進而檢討修正調整。劉銘龍舉例,上周立法院三讀通過環境影響評估法第五條修正案,反映國人希望再生能源發展應有環境影響評估適度把關。也呼籲我國應制定二○五○國家淨零轉型建設特別條例,未來十年投入超過兩兆元經費,全面推動國家氣候與能源轉型。

延伸閱讀

謝英士、鄭佾展/台灣氣候績效不振 關鍵在政治誠信

巴西貝倫時間十八日,德國看守與新氣候研究所共同發表「二○二六氣候績效指標」(CCPI)。台灣排名第五十九名,倒數第九,僅微幅領先加拿大、韓國、俄羅斯、美國與中東油國。結果不令人意外,過去十年台灣排名都在五十至六十幾名之間,名次偶有提升,但都是氣候績效「非常差」、拿「紅牌」的倒數隊伍。

從二○○六年開始,CCPI連續十九年針對碳排主要國家進行評比,是少數單獨列出台灣的跨國指標。今年全球約有四百五十位專家參加,涵蓋全球碳排超過九成,是氣候大會備受重視的關鍵報告。

今年,環境部依然會列舉其他不同評比為政策辯護,行禮如儀的對外回應。然而,CCPI所要呈現的是,在巴黎協定控制增溫不超過攝氏一點五度下各國「應當」做出的努力,是氣候公約共同但有差別責任的「實踐」;則依照CCPI預測,台灣在人均碳排、再生能源、人均能源使用等各項量化指標,都遠遠不及於一點五度情境所設下之標準。

關鍵在於政治誠信。CCPI評比中,質性的氣候政策評比台灣排名四十一,遠高於整體成績,背後隱含著專家們的肯定,但「說的比做得好」,看不到績效,這樣的嚴峻事實,必須有根本性的反省與檢討。

具體來說,二○一五年溫室氣體減量及管理法通過後,五年一期最重要的溫室氣體階段管制目標,十年減量不到一成,即將連續兩期跳票;不見政策重大革新下,政府竟提出更積極,二○三○年減碳百分之廿八正負兩個百分比的新目標?未來五年竟想減量二成,可信乎?

即使各部會立下「軍令狀」、「斬雞頭」,雷厲風行的加嚴排放、提高能源效率標準;配合國土法進行規畫、妥善配置風光電並導入市區;善用木質、廢棄物生質發電,即重啟核電;提高碳費費率、級距並試行總量管制逐步淘汰化石燃料補貼、合理電價並將預算重分配於減碳事務等,都不一定能立竿見影,不問責、不檢討、虛與委蛇的政治倫理若不改變,毫無機會。

在社群媒體時代,環境首長求快、求表現,或是急於滅火,往往快言快語,是否言出法隨不得而知,多有「輕諾」之感。例如,多任環境首長都提到環評法改革,但所謂「環境影響評估總體檢」實為委託研究計畫;敲鑼打鼓的碳費徵收,一延再延打到骨折,台版碳邊境調整機制(CBAM)仍虛無飄渺;台灣新百岳妥善處理,停在垃圾打包和覆土,達成率不到三成,根本性的減廢、減廚餘政策闕無;丹娜絲颱風後廢光電板處理,大型光電場總體檢、回收制度革新等未見揭露等等。

關鍵在於不講責任的官場文化。環境治理是一種高度依賴公信力的公共事務,階段管制目標是國家對人民、對未來世代的「減碳契約」,首長任何表述都會形塑社會期待。當說了卻沒做到,或做到的品質與力度明顯不足,代表著國家對民眾、生態、未來世代的承諾也被破毀。與其聽到美麗的願景,民眾更想知道「履行與績效」。誠如本屆氣候大會願景,要成為「履行」的大會,讓雄心轉化為落實,重視政治誠信與倫理是重中之重。

(作者:環境品質文教基金會董事長、副秘書長)