工商社論/評析兩岸經濟協議存在的意義與價值

台灣這個被《經濟學人》喻為世界上最危險地區,需要的是務實可行的避險策略,而非美好但不切實際的詞藻願景。兩岸經濟協議的延續,意味著兩岸經貿持續合作的可能;或許這並非理想情境下的最佳選擇,但卻是基於理性的最務實判斷。因此,無論大陸延長對台貿易壁壘調查的原因為何,對台灣來說,都將是重新省視與思考的契機。

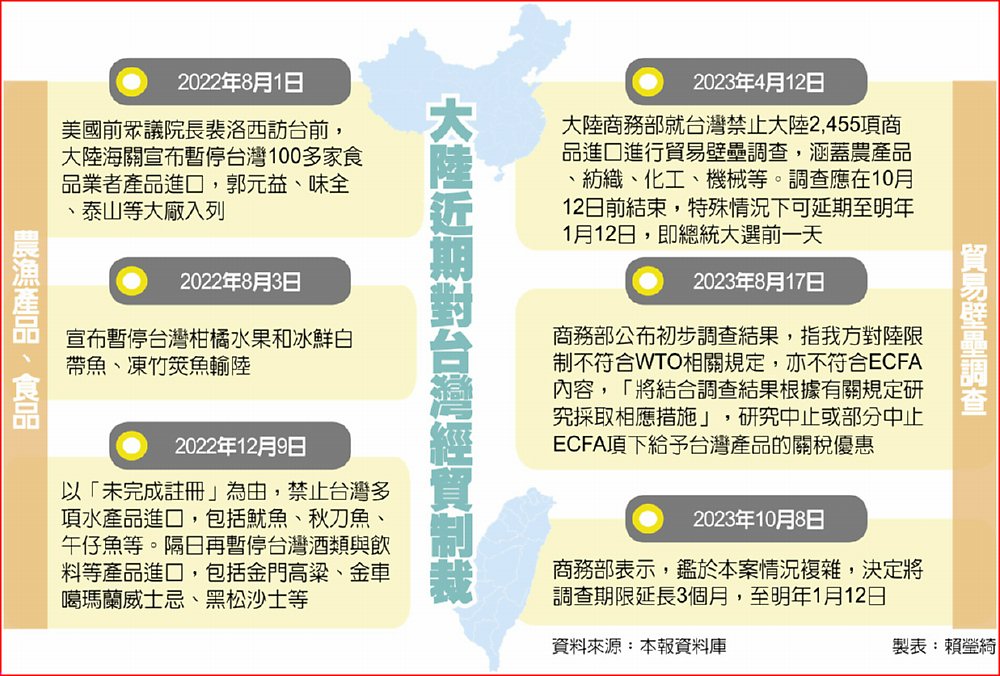

日前大陸宣布延長對台貿易壁壘調查期限,台灣各界各有解讀。政府除了指稱此舉是大陸對台的經濟脅迫、意圖影響台灣大選,甚至提出數據論證,即便兩岸經濟協議中止,對台灣經濟影響有限。本文透過歷史回溯與宏觀戰略視野,評議兩岸經濟協議的存在意義與價值。

眾所周知,中共自1949年建政以來,始終將解決台灣問題視為神聖歷史任務。毛澤東時期,對台採取強硬手段,以致台海情勢高度緊張,兩岸軍事衝突幾乎一觸即發。然而,鄧小平主政後揚棄毛路線,轉向「以經濟建設為中心」;並透過所謂的改革開放,走上長達40多年的有特色社會主義的市場經濟道路。與此同時,大陸亦調整對台政策,希望透過通航、通郵、通商,以及經濟、文化、科技、體育的交流,促成兩岸的和平統一。彼時,正逢新台幣大幅升值、台灣生產要素成本上升,於是在大陸全力招商下,台灣企業紛紛赴陸。即使台灣當局提出諸多管制舉措,台商仍加快、加大赴陸的腳步,投資區位由華南、華東延伸到環渤海、大西部;投資產業別則由勞力密集產業,逐漸轉向資通訊產業,甚至大陸服務業的發展,都有台商參與的軌跡。即便近年來因種種因素,台商減少對陸投資,但迄今大陸仍是台灣最主要的投資地區,仍有數以萬計的台商、台幹在大陸。而今年上半年台灣1,685家上市櫃公司中,就有1,202家在大陸投資,占比達71.34%。

兩岸經貿的紐帶,基本上建立在台商投資大陸的基礎上。因此,雖然兩岸在政治上曾多有齟齬,但台海關係基本上仍相對和平穩定。

歷經扁政府八年的低盪,2008年兩岸進入所謂大交流、大合作、大融合和大發展時期,兩岸不僅實現完全直航,且大陸官員也紛紛赴台參訪交流;同時,在兩岸官方多次會談下,台灣開放陸客來台觀光、陸生來台就讀,甚至陸資來台投資。一時之間,兩岸往來絡繹不絕。然而,2014年因兩岸服貿協議引發的太陽花運動,不但翻轉了台灣政治生態,也讓熱絡的兩岸交流戛然而止、兩岸關係再次低盪。

絮絮叨叨回顧這些天寶遺事,主要是為了提醒台灣各界:70餘年來,大陸從未改變對台的政治意圖,改變的是解決台灣問題的手段。不容否認的是,自大陸對台由軍事壓迫轉向經濟合作後,兩岸不但維繫了長達40多年的和平,還走出了各自的繁榮發展。事實上,兩岸以經貿合作為基礎,所促成的成就包括:

首先,台商過去30年來在大陸的成長茁壯,不但成為今日台灣傲人經濟成就的重要部分,且為兩岸的善意互動奠定了基礎。大陸官方曾公開表示,台商是大陸改革開放的重要參與者、建設者、貢獻者與見證者;台商投資大陸,不但促進了大陸與世界經濟的接軌與外貿的發展,同時還對大陸產業、行業的改革與發展起到了重要作用,亦為大陸改革開放的政策創新提供了助力。

其次,開放陸客、陸生及陸資企業來台,不但對台灣經濟有一定的幫助,更重要的是,越多的陸籍人士赴台,就越能形成對台灣的安全保障。舉例來說,近年來一些具官方背景的大陸組織,例如海貿會、機電商會、海旅會等,遵循兩岸協議來台設立辦事機構;這些大陸駐台機構的存在及作用,對兩岸緊張關係的緩衝,產生了很大的助益。

最後,兩岸多層次的交流,不但增進彼此了解的機會,更讓台灣對大陸形成一定的垂範作用。無論是台灣流行文化等軟實力的浸潤,亦或台灣企業先進的經營管理模式,甚至是台灣多元共生、由下而上的社會治理型態,都是大陸曾經或此刻學習或嚮往的典範。

加薩走廊戰火正熾,兩岸並不若「以巴之間」存在難以化解的歷史仇恨;反而多年來兩岸因為經貿領域的合作,累積了許多正向經驗。可以預見,在美國都無法改變大陸對台政治意圖的前提下,如果此刻兩岸經濟臍帶驟然切斷,大陸勢必只能透過升高軍事層面的施壓,以化解內部高漲的民族主義。也就是說,作為兩岸僅存的制度化規範,兩岸經濟協議的維繫,最符合此刻台灣的經濟及安全利益。

蔡總統只是一再強調:「和平是兩岸的唯一選項」,但從未回答台灣該如何發揮主體能動性化解兩岸不斷升高的敵意螺旋。台灣這個被《經濟學人》喻為世界上最危險地區,需要的是務實可行的避險策略,而非美好但不切實際的詞藻願景。兩岸經濟協議的延續,意味著兩岸經貿持續合作的可能;或許這並非理想情境下的最佳選擇,但卻是基於理性的最務實判斷。因此,無論大陸延長對台貿易壁壘調查的原因為何,對台灣來說,都將是重新省視與思考的契機。

延伸閱讀1

大陸祭出貿易壁壘調查並暗示明年可能中止ECFA後,外界認為,大陸對台戰略已從過去政經一體走向政經脫鉤,台灣因為缺乏政治協商管道,只能被迫訴諸WTO,一場兩岸新博弈正式拉開序幕。由於ECFA具有指標意義,過去大陸基於政治考量讓利台灣的情形,恐難再延續,此結果也將牽動台灣產業發展命脈。

2008年,前總統馬英九當選,在兩岸政經合一的氛圍下,雙方於2010年6月簽署海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA),大陸一次給了台灣2千多項貿易讓利,讓急於走出金融海嘯的台灣企業,找到一條活路,2010年台灣出口大陸的貿易總額,也大幅年增逾4成。

出口大陸 疫情期間達高峰

2016年政黨輪替後,儘管陸方對台看法改變,對蔡政府也保持聽其言、觀其行的態度,但仍維持政經一體的對台政策。也因此,即使民進黨執政,在ECFA的加持下,兩岸的經貿往來依舊不斷成長,疫情期間更逆勢達到ECFA簽署以來的高峰。

今年4月12日,民進黨正式提名副總統賴清德為總統參選人,大陸商務部同時間宣布對台展開貿易壁壘調查,政治考量意味濃厚,也顯露陸方對台戰略改採政經脫鉤的跡象,企圖藉取消經濟讓利,達到政治目的。

也因此,10月9日調查截止日前,陸方又宣布延長3個月調查期限至2024年1月12日,時間剛好是總統大選前一天。外界直指,陸方就是要藉可能中止ECFA,影響台灣大選結果。

不可否認,大陸此舉已引起產業界的擔憂。三三會理事長林伯豐坦言,經濟上台灣依然相當依賴大陸市場,ECFA能否持續,關鍵在政策,不論誰執政,兩岸政策都應將台灣利益擺第一。

工商協進會理事長吳東亮認為,ECFA具有重要意義,如果不幸被中止,對兩岸都很可惜。商總理事長許舒博也說,如果兩岸關係因此出現斷絕,台灣的出口、產業鏈都將受到嚴重的衝擊和損失。

政府的一廂情願 衝擊經濟

相較於產業界的憂心,經濟部表示,去年我國早收出口到大陸金額為205億美元,占台對陸出口比重只有17%。不過,即使影響有限,經濟部仍未小覷ECFA對兩岸貿易的影響。

經濟部透露,這次是由我方世界貿易組織(WTO)代表團,收到WTO通知陸方遞交申請貿易壁壘調查。因此「願意以開放態度與中方在WTO架構下協商與處理」。此舉等於被迫跳過政治協商,直接訴諸WTO管道。

近幾年蔡政府拚命透過新南向政策,企圖降低大陸對台的經濟影響力,但台灣對大陸的貿易依存度,至今仍高達35%~40%,台灣要如何打贏這場兩岸的新博弈,恐怕不是民進黨政府可以一廂情願的事。

延伸閱讀2

台灣學者示警 台商的海外衝擊 現在才開始爆發

大陸啟動對台貿易壁壘調查,台灣學者指出,陸方宣布初步認定台灣違反WTO原則,「就已經是最後的結果!」從ECFA到RCEP,台商在海外市場面臨的重大衝擊,現在才要開始爆發。

中經院區域發展研究中心主任劉大年指出,陸方宣布延長3個月是師出有名,國際慣例上,貿易壁壘調查都是原則6個月,必要時可延長到9個月,而且截止日前的任何時間,都可宣布調查結果,根本不必等到總統大選前一天,而陸方的答案十分明白:台灣違反WTO原則,ECFA可能因此中止。

另外,ECFA條文有寫到,單一方可以提出諮商要求,提出書面意見後有30天的諮商期間,若另一方不回覆或表態,該協議將在180天內失效,大陸一旦把調查結果用書面提交給台灣,ECFA就有可能走上自動失效的終局。

台經院研究員邱達生指出,ECFA當初協議成果就是「神蹟」,是陸方友善的讓利,但內容以石化、機械產業關稅優惠為限,只能算是早收清單,本來雙方應該繼續協商。民進黨執政至今,大陸擺出不和台灣協議,拖愈久台商愈恐慌。

邱達生也認為,台灣官方如今把ECFA推向WTO層級,因為兩岸接連表態申請加入CPTPP審議,台灣方面希望因此獲得CPTPP成員國的認同,以「台方說法」爭取到支持,這部份陸方勢必做出反擊,貿易壁壘調查非常不利於台方。

「從ECFA到RCEP,台商在海外市場面臨的重大衝擊,現在才要開始爆發」,中經院臺灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈說,RCEP現在已經不談降關稅,而是讓東協成員國可以採購大陸零件組合為成品,出口到也是RCEP參與國的日本,台灣不是RCEP,又因ECFA談判失利,已然利基全失。