日談判代表赤澤:日美投資計畫,不排除投資台廠

日本首席貿易談判代表赤澤亮正27日表示,日本與美國談成的5,500億美元投資計畫不僅限於日美企業,也可能涵蓋在美設廠的台灣半導體業者,令市場看好台積電將因此受惠。但分析指出,未來實際成效仍需要觀察美方政策走向,特別是當前其對半導體產業的關稅威脅正呼之欲出。

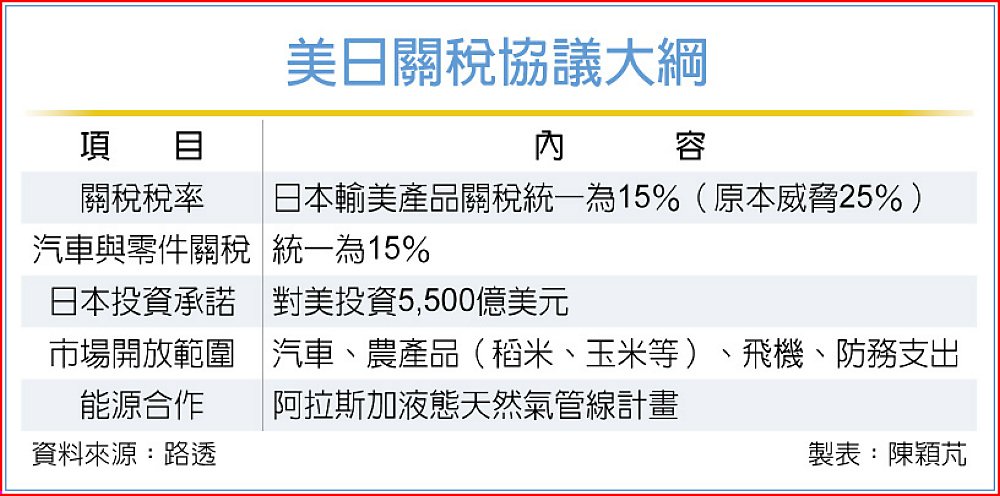

綜合外媒報導,日本與美國上周談成的關稅協議包含一項價值5,500億美元的對美投資計畫,內容涵蓋股權、貸款及保證等形式,相對的,美方將對日本出口產品調降部分關稅。赤澤接受NHK專訪時指出,日本、美國與其他理念相近國家正共同努力,建立涵蓋關鍵技術的安全供應鏈體系,這筆5,500億美元的投資計畫正是該戰略的一環。

這項投資主要透過日本國際協力銀行(JBIC)與日本貿易保險公司(NEXI)執行。赤澤透露雖然名為「投資」,但實際上股權投資僅占1%至2%,大多數將以貸款與保證形式提供,降低日本企業風險。

日前外媒報導指出美方可保留高達90%投資收益,但赤澤澄清,該比例僅適用於股權回報,並不代表整體利益分配。他強調,日本透過此一協議得以避免高達10兆日圓(約677億美元)的潛在關稅,整體而言仍具高度經濟效益。

在半導體晶片關稅尚未拍板前夕,赤澤稱:「若一家台灣晶片商在美國設廠,並使用日本設備或針對日本市場進行生產,也可能成為這項計畫的投資對象。」儘管赤澤並未直接點名,但外界普遍解讀,他所指的台灣業者包括台積電。報導稱,台積電近年積極拓展美國布局,目前在美國亞利桑那州興建三座晶圓廠,總投資金額預計超過1,000億美元,是美國先進晶片產業戰略的關鍵夥伴之一。

然而,部分分析人士認為,儘管投資架構對台灣等區域晶片業者構成潛在利多,但未來實際成效仍需要觀察美國政府的政策走向,尤其是半導體產業當前正面臨著新一波關稅威脅。

英國巴克萊銀行最新報告指出,美國預計最快在8月中旬、最遲9月針對半導體產品祭出新關稅,依據「1962年貿易擴張法」第232條,新關稅將以國安為由進行課徵。報告警告,稅率可能並非單一25%,而是分階段、差異化處理,並指出人工智慧(AI)晶片與半導體設備極可能被納入課稅清單,對全球晶片供應鏈構成長期挑戰。

延伸閱讀:

美國商務部長盧特尼克表示 半導體關稅調查報告兩周內公布

美國政府 4 月以國安名義發起晶片產業調查,台灣、南韓等高度依賴半導體的國家無不神經緊繃,美國商務部長盧特尼克周日(27 日)表示,將在兩周內公布調查結果。據《路透社》報導,美國總統川普周日在蘇格蘭與歐盟執委會主席范德賴恩敲定關稅協定,盧特尼克於場邊回答記者對晶片關稅的提問。

川普在 4 月 13 日宣布對半導體行業展開國家安全貿易調查。他在社交媒體上發文:「在即將進行的國家安全貿易調查中,我國將關注半導體和整個電子供應鏈。」

這項依據 1962 年《貿易擴張法》第 232 條款啟動的調查,可能為美國對晶片進口徵收新關稅奠定基礎。川普政府已多次運用此類貿易調查工具對多個行業實施關稅措施。巴克萊在研究報告中表示,美國 232 條款半導體關稅徵收的時間窗口基本明確:可能在 8 月中旬之後實施,最遲不超過 9 月。

川普2月揚言對進口晶片課徵25%的關稅,商務部兩個月後援引1962年「貿易擴張法」(Trade Expansion Act)第232條款(Section 232)展開半導體調查。這項調查涉及範圍廣泛,例如矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備及「含有半導體的下游產品」。商務部著眼「提高國內半導體生產能力的可行性」,以降低對進口產品的依賴,還有為了保護國安,是否「有必要」實施關稅等額外貿易措施。

美國高度依賴從台灣進口的晶片,而前總統拜登試圖扭轉局面,曾推動通過「晶片法案」,以補助晶片廠擴大在美生產。台積電也依法獲得補助。

川普喊出25%的晶片關稅後,要求「關稅刀下留人」的呼聲不斷,華府智庫「資訊技術與創新基金會」(ITIF)5月跑模型估算,25%的晶片關稅上路第一年將使美國經濟成長下滑0.18%,持續徵十年累積GDP損失達1.4兆美元(約新台幣41兆元)。

此外,半導體成本增加25%下,車價可能會直接上漲最多達1000美元。「資訊技術與創新基金會」推估經濟萎縮所損失的稅收,大於關稅收益。智庫也指出,美國政府將因此損失1650億美元的淨稅收;美國人均生活水準在第一年將損失122美元,10年累計達4208美元。

AI、汽車等重要產業的影響方面,智庫表示,半導體成本的增加將提高訓練AI模型的成本,削弱美國在AI領域的競爭力。與此同時,中國將持續大力補貼AI與半導體產業,使得中國企業能在不受相同成本限制下擴展AI實力,有機會取得主導地位。