生技育才大作戰 尋找下位接班人

中研院前院長翁啟惠很早就看到生技人才斷層的問題,他在2013年新藥產業正蓬勃,資本市場活絡時,就結合潤泰集團總裁尹衍樑、台新金控董事長吳東亮、中天集團董事長路孔明,和已故的浩鼎董事長張念慈、潤惠董事長許照惠等人捐助3億元成立台灣生技醫藥發展基金會(TBF),主旨是以培養生技醫藥人才和智財權保護和技術移轉為目標。

TBF最重要的宗旨就是人才培育計畫,包括在學研機構設置講座教授、補助研究計畫和出國進修等;其中,學術講座的設置更打破傳統模式,由基金會提供講座每位2,500萬元研究經費,以每年250萬元發給,為期十年,該基金會迄今已培養超過500位優秀人才。

TBF董事長楊泮池認為,新藥研發是生技產業的根,人才培育,讓生技醫藥轉譯,真正落地商品化幫助病人,進到產業才能讓台灣經濟上來,不是研發了放在圖書館。全球生醫科技發展快速,台灣須加快投入前瞻研究的步伐,除了政府長期對生技產業的支持之外,企業界也有責任加強扎根於生醫領域的基礎研究。

為了培養人才,TBF自2021起在鑽石生技投資與台新金控的捐助下,再成立台灣醫學界獎金最高的「吳火獅醫學獎」,每位提供210萬元獎金,以此鼓勵50歲以下傑出年輕醫學菁英,並紀念吳火獅對台灣經濟發展及醫療教育的貢獻。

延伸閱讀

生技人才大盤點》閻雲:不只看Paper 需靠三帖藥解決人才荒

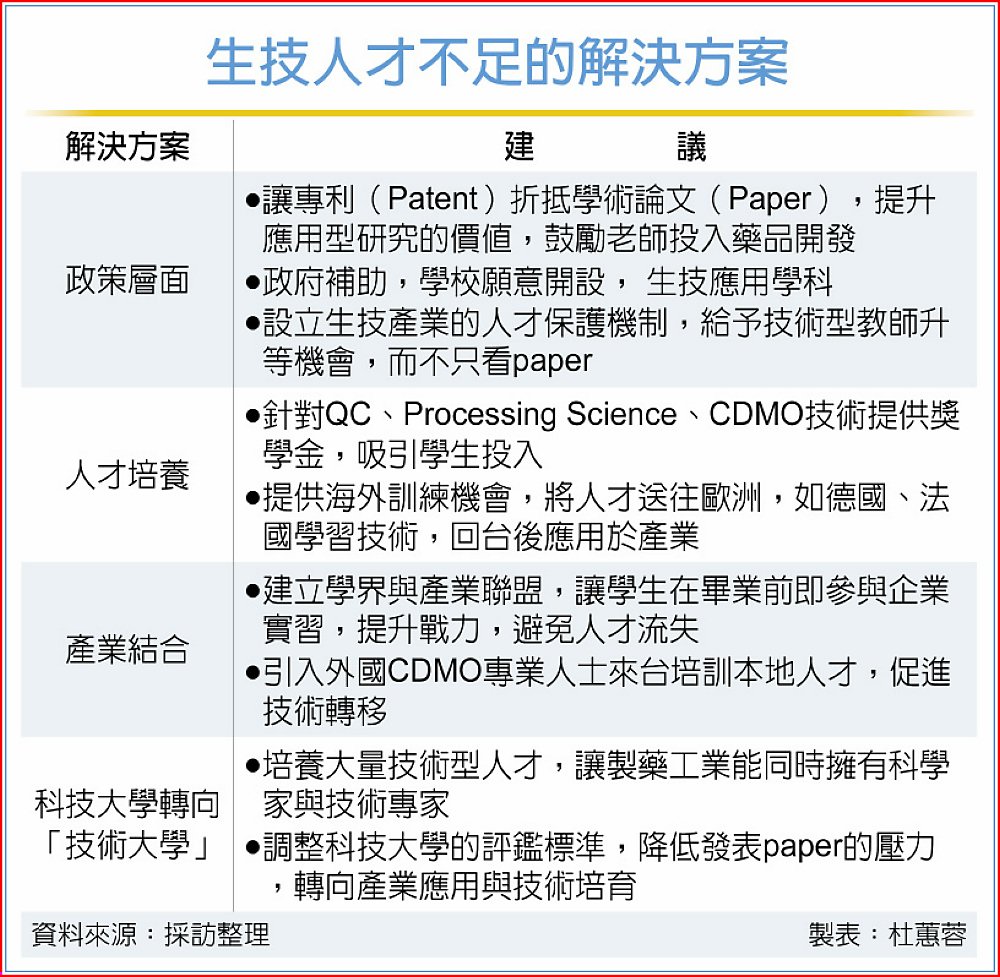

曾任臺北醫學大學校長、浩鼎與泰福董事長,本身又是知名腫瘤科醫師,深耕產學醫三界的閻雲,接受本刊專訪暢談台灣生技產業的結構性問題,直指技術人才缺口是產業發展的最大瓶頸。

他提出「技術大學化」、「跨國聯盟」、「製程人才培育」三大主軸,為台灣生技突圍指路,以下是專訪紀要:

問:怎麼看目前台灣生技產業的發展?有機會成為下一個護國神山嗎?

答:台灣的生技產業不是沒能力,也不是沒題目,而是教育與產業脫節,技術人才出不來。我們現在看到很多人說要打造「生技業的台積電」,但光靠學術研究是不夠的。

問:教育脫節是指那些層面?

答:最大的問題在於科技大學仍停留在學術導向,教師升等要發paper,學生畢業也只是學了理論,沒辦法進藥廠馬上上手。其實科技大學應該轉型成技術大學,像英國愛丁堡、曼徹斯特等培養大量技術型人才,與劍橋、牛津的學術研究形成互補,讓製藥工業能同時擁有科學家與技術專家。

問:如果科技大學要轉型,政府或學界該怎麼做?

答:要從評鑑制度改起,降低對論文的要求,轉而鼓勵實作導向課程。舉例來說,應該設立「技術型學程」、「產業型博士計畫」,學生可以在企業實習,把做出產品或解決技術問題,當作畢業成果。而技術型教師的升等,也要加入技術成果、產學合作的績效,而不只是paper數量。

問:產業端能怎麼配合?

答:要有更多產學合作的機制,讓學生在學期間就能參與真實的製藥、QC(品質管制)、CDMO(委託開發與製造)工作,不只是待在實驗室做學術研究。政府也可以設立「生技人才保留計畫」,提供技術型獎學金,讓人才不要被挖角去半導體或出走國外。

問:怎麼看目前熱門的CDMO趨勢?台灣有機會嗎?

答:有機會,但要補齊「processing science(製程科學)」這一塊。現在CDMO是兵家必爭之地,如果能像台積一樣,培養大量懂製程、良率、品質管理技術人才,台灣完全有機會成為亞洲的生技代工中心。這需要長期的技術積累,也需要改變人才培養模式。

問:未來看好那些生技領域?

答:我特別看好核酸藥物、奈米藥物、精準醫療,還有AI輔助藥物開發。這些領域對製程要求極高,正好台灣的背景(像半導體製程、數據處理)可以跨足進來。如果能把AI應用到新藥開發,搞不好能突破目前新藥成本高、效率低的困境。

問:如何看台灣與國際生技合作的可能性?

答:我一直主張,台灣應該建立「國際生技聯盟」。歐美人在創新、概念發想很強,亞洲人則細心、執行力高,像台積電就是這樣的例子。如果能透過「跨國博士計畫」,讓學生去德國、法國等製藥強國學技術,再回來服務台灣。