台大那段歲月的浪漫情懷之一:生命的馬可夫鏈

胸懷求知的浪漫精神,也能為捍衛公義激起一腔熱血,走過風起雲湧的學運歲月,投身人道工作的永續事業。為實踐理想,心理學家黃榮村校長幾次進出學界、政界,積累顯赫的經歷頭銜,卻仍保有當年仰臥椰林道上,為思考宇宙原點夜不能寐的一顆初心。從少年時的一場夢出發,黃校長逐步探索人生的密碼、站上學術的浪尖、揭開生命的幕簾。

我中學時期政府還沒實施九年國民教育,所以從小學到初中一路都要考試,那時候我家住在彰化員林中學旁邊,因此完全沒想到報考別間學校,就在員林中學渡過初中與高中的六年歲月。高中時候我們在學校裡辦刊物,也陶治了對文學的興趣,所以聯考時祇填了十三個文學院的志願,臺大歷史系就是其中之一,最後也順利錄取。進入歷史系後,開始有了「文理兼修」的念頭,因此想換個系、轉到理學院去。在理學院眾多的學系裡,想想,好像心理系最能夠滿足我,所以就轉了過去。

每個轉系的學生都有不同的原因,事後我幾經思索,發現促使我轉至心理系的動機裡,有兩個最大的理由。高中時候我經常作同一個夢,夢見自己一個人坐在半夜的藍皮柴客上;藍皮柴客是什麼意思?就是早期以藍漆塗裝的柴油客車。我夢見半夜坐在車頭穿越黑夜的田野,在田野裡面一直前進,而且不只夢過一次,而是反覆好幾次。我一直在想,雖然人會做很多夢,但能夠記得的夢其實很少,實在想不透為何會重覆同樣的夢。後來慢慢知道心理學領域有一位解夢大師──佛洛伊德,於是起心動念,也許轉入心理系就讀可以解開這個夢境的謎。

第二個原因發生在大一的時候,有一次凌晨從臺北回員林,車上只坐了我一個人。當時天還沒有亮,我老是覺得看到一道巨大的彩虹,但是那道彩虹卻是沒有色彩的、黑白的。這聽起來不合常理,因為彩虹好像應該都是有色彩的。不過為什麼有那麼強的印象呢?我在想會不會是做了個夢,醒來後以為是實際看到的東西?或者是記憶出現了扭曲?也說不定,是在特殊的條件底下看到了特殊的視覺印象?究竟是哪一個原因形成黑白色彩虹呢?所以我必須要研究「夢」,必須要研究到底是「幻覺」、「錯覺」,還是「記憶」的問題。至於實際上有沒有可能看到這個黑白或灰白虹,則不是三言兩語就可以講得清楚的,請參閱附記1。

以前文學院歷史系轉理學院心理系蠻麻煩的,那時理學院有院必修學分,每一個人都一定要修物理、化學、微積分還有動物學,因此轉系生必須利用暑期補修學分,可能還要補上兩個暑假,所以很辛苦。但要想同時研究夢、記憶、視覺、幻覺、錯覺,也沒有其他管道,好像只有心理系才能做到。可能就是這些原因形成了一股力量,推動我轉往心理領域發展。

作為心理學的研究者,我想接著談一下臺大的生活,透過臺大生活分享人生記憶的幾個小道理。

生命的馬可夫鏈

進入心理系開始涉足夢的領域後,我發現「解夢」還真的很複雜。佛洛伊德《夢的解析》說,人為什麼做夢?人做夢是因為願望不能滿足,當白天殘留的願望或孩童時期被壓抑到潛意識的性期望,無法實踐,便藉由夜晚的夢境一償心願。佛洛伊德夢的見解,係受十九世紀末不成熟的神經學知識,以及當時流行的von Helmholtz「能量守恆定律」所影響。當時的觀念是,神經系統裡的神經元(Neurons)只有興奮而不受抑制。譬如說白天時看到一位心怡的對象,你的神經元就被興奮了,但是又沒勇氣向她表白,興奮的能量就被壓下來;根據「能量守恆定律」,受壓抑的能量不會憑空消失,因此可能會在晚上控制力薄弱的時候跑出來,這便叫做「夢乃願望滿足的歷程」。

很多人說佛洛伊德的理論無法被否證,不過以現在的科學來講,我們已經知道人一天大致上有四、五個睡眠週期,每一週期約有半小時到四十分鐘在做夢。所以,人每晚做夢的時間約在一百五十到兩百分鐘左右,不難想見,每天一定做很多夢,但是一年下來記住幾個呢?而且這幾個夢裡面真正有意義的又有多少,恐怕都不到百分之一吧!現代科學認為夢以「沒目的為原則,有動機是例外」,而佛洛伊德卻認為「有動機是原則,沒目的是例外」,如此一來佛洛伊德的理論也可以被否證了。這部分事涉科學史上重大辯論,請參見附件2。

除了夢的研究外,我進入心理系其中一個原因就是要研究記憶、錯覺、幻覺跟視覺,所以之後對這一區塊也投注不少心力。

我曾為著名人類學家露絲‧潘乃德(Ruth Benedict)所著《菊花與劍》(桂冠,1974年)寫過一篇書評,這本書的譯者是臺大考古人類學系校友黃道琳博士,他後來到中央研究院擔任研究員。黃道琳博士翻譯此書時,我還是名研究生,當時任職記者工作的臺大校友王杏慶(南方朔)對我說:「你來寫一篇書評吧!」所以我花了點時間閱讀《菊花與劍》,雖然沒有再回頭翻閱,但這本書我一直記到現在。

第二次世界大戰期間,美國人對於日本人一心一意效忠國家、效忠天皇,甚至願意執行神風特攻隊自殺式攻擊的精神感到好奇,於是委請潘乃德分析日軍異常之效忠行為。由於戰爭期間不太可能到日本進行第一手田野調查,於是潘乃德利用二手資料,結合當時非常流行的佛洛伊德精神分析理論,展開日本的民族文化模式研究。

佛洛伊德的理論認為,成年人的性格深受童年經驗影響。他把人生分成幾個時期,其中包括一歲左右的「口腔期」,和兩歲左右的「肛門期」。比如說,普通小孩在口腔期都會含奶嘴,大概在一歲左右便能慢慢戒除,不會一直吃到三、四歲。假如直到三、四歲還有含奶嘴的習慣,表示這一關可能還沒過,就會固著在口腔期,發展出依賴的性格。肛門期也是一樣,假如小時候排泄訓練非常嚴格,稍微有一點失禁,媽媽就要清洗、要包裹,這個孩子就很難順利渡過肛門期,便會固著在那個階段,日後可能因此發展出「偏執狂」(OCD,obsessive-compulsive disorder)性格。例如有些人上一次廁所後要洗十幾次手,或是放心不下、一再返回家裡確認瓦斯開關,這些偏執的症狀也許是受童年經驗影響。潘乃德根據佛洛伊德的理論,推測或許日本皇軍異常的效忠行為就是一種偏執性格,往前追溯這種性格的成因,很可能就在於童年時未能順利渡過肛門期。

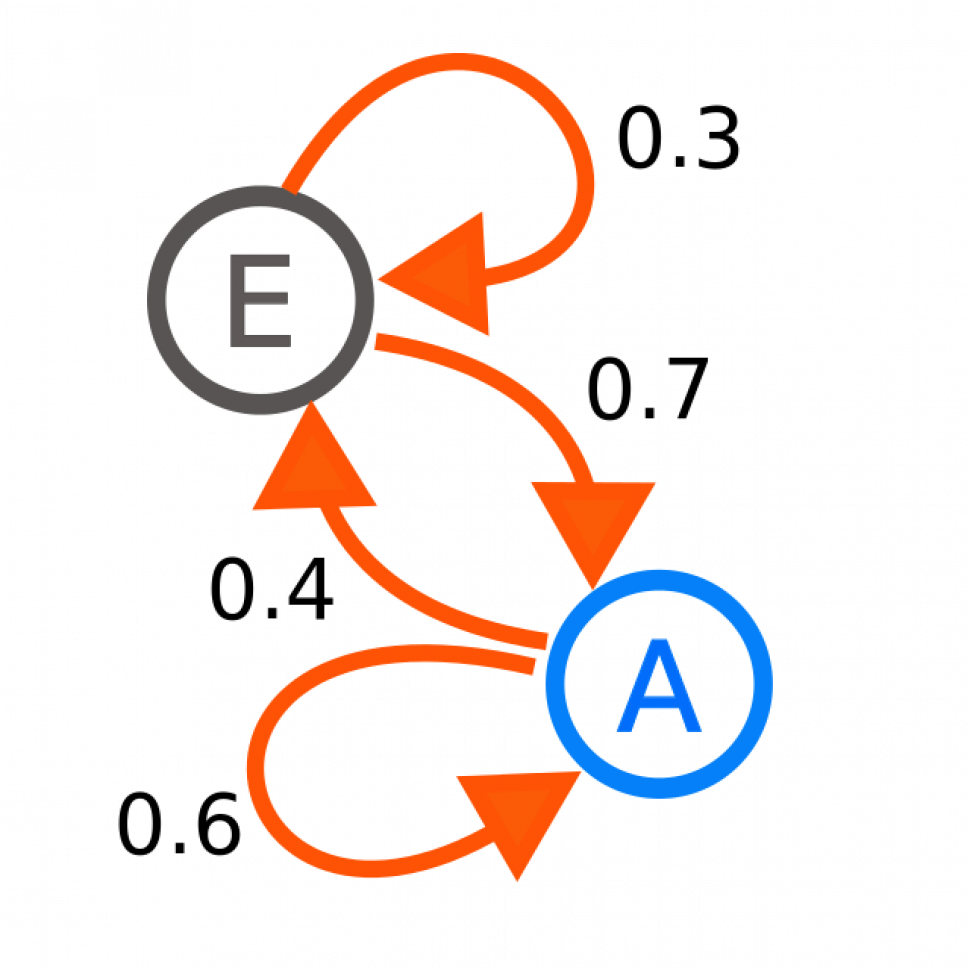

透過這個故事我想說明的是,一個人的所做所為,經常是被前面的一些事件所影響。我記得大學的時候修過一門課,其中講到了「馬可夫鏈」,它提出人的下一步要走往哪裡,差不多都是被上一步決定。「馬可夫鏈」和佛洛伊德的道理有點相通,有興趣的人可以試試,當你走在臺大操場正要踏下一步時,不妨先回過看看,自己的上一步在哪裡?我們未來的事情往往跟過去脫不了關係。