社會福利

社會政策及福利,攸關人民的福祉、生活,甚至生存,針對社會問題的預防及解決來規劃相對應政策及福利,是政府責無旁貸的責任,也是你我應長期關注的議題。其中,「人口」是國家的基本組成,我國與其他先進國家都面臨高齡化及少子女化的趨勢,不僅衝擊經濟,影響國家發展,更被視為國安危機,影響每一國民的未來,沒有人能置身事外。面對日益嚴峻地衝擊,政府如何制定有效政策,讓百姓安居樂業、使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜寡孤獨,廢疾者,皆有所養,實在是大栽問,需要你我一起長期關注與參與!

背景說明

人口的質與量和一國之經濟、社會、國防、環境、教育、勞動、衛生、民生…等發展,息息相關。因此「人口政策」為一國之基本政策。少子化、高齡化及在人口遷移上的明顯變化,且速度之快,正是我國現所面臨的趨勢及問題,影響每一個居民。政策的因應,如今已面臨「今天不做,明天就會來不及」的窘境,急迫性不容忽視。

(一) 少子化:出生率下滑、高胎次新生兒性別男性大過女性、婚姻與生育率均持續下降;

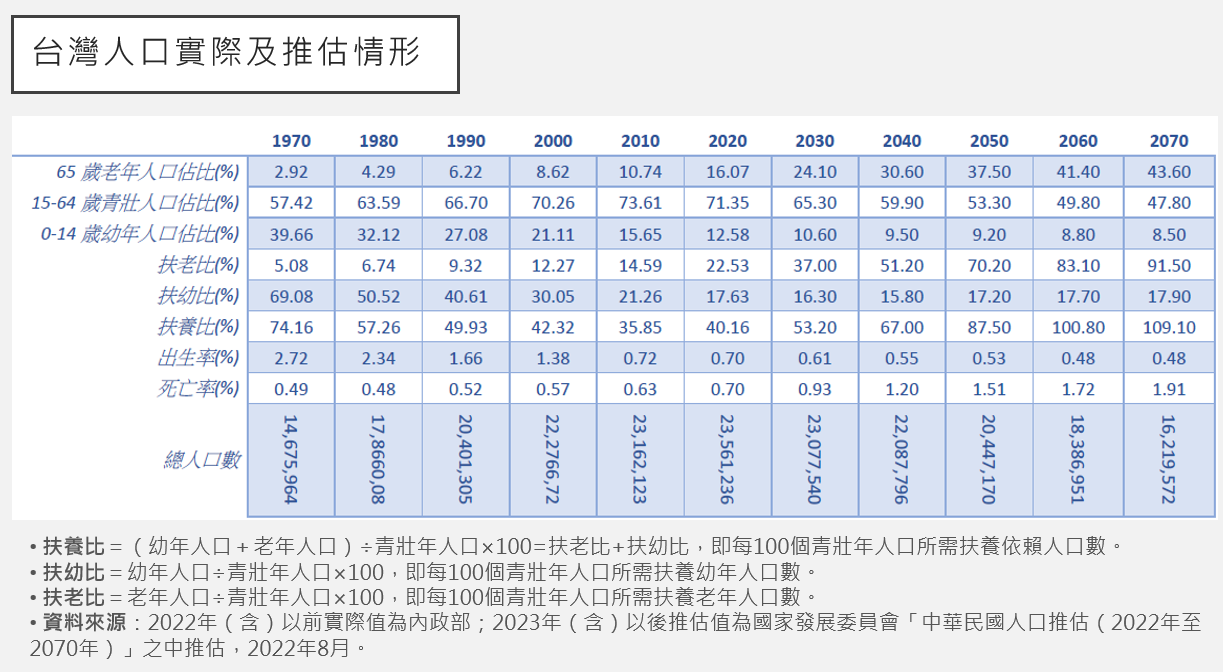

(二) 高齡化:高齡化速度加快、扶老比持續增加、老化指數(老幼人口比)日益成長;

(三) 移 民:移出人口:數量不大(約一~三萬人),以美加比例為高。移入人口:1) 經濟性移入人口:以教師、商務人員、工程師、傳教士為主;2) 非經濟性移入人口:以結婚因素移入者為多數,但逐年下降;3) 外籍勞工、看護:逐年增加。

我國人口政策相關單位:

由於 99 年生育率降至 0.89 人,使我國列入全球生育率最低國家中,少子化成為國安危機。基此,100 年將原隸屬內政部之人口政策委員會,提升層級為「行政院人口政策會報」,行政院副院長為召集人,由內政部負責幕僚工作。為加強該會報政策協調功能,103 年起改由國發會擔任幕僚;鑒於人口、人力與人才議題息息相關,104 年起,整併「行政院人口政策會報」與「行政院人才政策會報」為「行政院人口及人才政策會報」,以強化政策統整,讓政策規劃能更全面。 103 年起國發會除為人口人才會報之幕僚外,修訂人口綱領與人口白皮書皆改由國發會辦理;內政部則負責彙整相關部會人口白皮書年度執行情形,同時落實該部主政之人口政策。

我國人口政策建構及沿革:

人口政策的擬訂過程由找出並確認完整問題、規劃相對應之政策行動、並依法定程序使政策合法化後交由相關機關執行,最後則監測政策執行結果與評估政策績效。在民國 50~70 年代政策以訂定人口政策綱領,緩和人口成長為主軸;民國 80~90 年代以少子高齡同步因應,移民政策也漸轉積極;近代則修訂了人口政策綱領與人口政策白皮書。

根據國發會資料,台灣將於2025年邁入超高齡社會,65歲以上人口占總人口比率達20%。人口紅利也將於2028年結束。現在約4位工作年齡人口負擔1位老年人口,到2040年則每2位工作年齡人口負擔1位老年人口。參考內政部戶政司人口數據發現,台灣人口長期呈現下跌趨勢,2020人口首度呈現負成長,死亡人數超過出生人數,2021年出生人數更創下歷年來新低生育率於全球排名墊底。台灣逐漸形成新生兒少高齡人口多的倒金字塔人口結構,長期攸關國家競爭力與產業發展,影響層面廣大且深遠,影響每一國民的未來,沒有人能置身事外。政府固然責無旁貸,必須採取有效措施,我們每個人面對人口結構改變所造成的蝴蝶效應,也應投入心力關心這國家級的危機!

資訊來源:國家發展委員會官網、人口政策白皮書(102.07.12)、內政部官網、「我國人口政策運作過程之評析與國際比較」作者:黃淑婷(國發會稽核)