全球經貿巨變 川普2.0來襲,供應鏈面臨重組

前言

2024年是全球大選年,隨著地緣政治的發展,保護主義成為地緣經濟的顯學,過去支撐全球經貿發展的全球貿易自由化,已成昨日東風;全球經貿逐漸發展成以美、中為核心的兩極世界。

面對前詭譎多變的全球財經局勢、產業供應鏈重組、貿易制裁大戰特別邀請各領域的專家,梳理方向,並提出應有的建議作為,建立共識,是所至盼。

余紀忠文教基金會

混沌中的省思

薛琦(台大經濟系兼任教授、前行政院政務委員)

狄更斯雙城記常被引用的開埸白,「那是個最好的時代,也是一個最壞的時代,」把「那」改成「這」似乎頗為恰當。他的下一句是「我們正走向天堂,也正背道而馳」。我們現在到底在哪裡?

混沌的全球政治經濟

許多指標顯示,近十多年來美國的經濟從未如此好過,有最長的繁榮期、最平穩的物價、最長的牛市、最持久的低失業率。但是下一步呢?中國大陸的經濟正走過近半個世紀的榮景,但現在也面臨結構、體制面的挑戰,很難再複製過去同樣的作法,繼續維持高成長。

十一月的美國的大選、俄烏爭戰、以巴衝突、不穩的北韓、台海情勢……這麼多棘手的問題,在二戰後從未在這麼多的地方同時出現。這個混沌的世界會走向何方?

美國經濟的十字路

美國在2020年2月COVID-19前,經歷了歷史上最長,共128個月的擴張期。美國在2000-2020年的20年間,物價都非常穩定。美國股市的道瓊指數從2009年的谷底7,063點,增加了四倍,那斯達克指數從1,117點,更増加了八倍,美股走過最長的牛市。現在美國股市中AI科技產業更是方興未艾,Mega七巨頭股價如日正當中,但是他們的本益比(PE Ratio)普遍偏高,是隱憂,對7家公司未來的獲利能力是極大的挑戰。

美國失業率的表現也讓人刮目相看。2009年美國失業率從9.9%的高點降到2020年3.5%的最低點。不知多久美國的失業率曾如此之低 。若扣除疫情期間,美國有53個月的失業率低於4%,史上最長。2021年底又降到3.9%,之後直到今年5月才回到又4%以上。

面對寬鬆的QE及債務風險挑戰

疫情爆發後第3個月,美國M1從4.8兆跳升到16.3兆,增幅2.4倍,至2024年1月仍有7.2兆,貸幣市場流動性依然充沛。而美國的債務。2020年3月美國國債餘額23.69兆,6月增加11.8%至26.48兆,債務占名目GDP比例從107%,跳升133%至有史以來的高點。2024年3月,受這段期間通膨的影響,國債GDP比降至122%。在高利率環境下,美國債務利息已超過國防支出,又美國房屋貸款係以固定利率(FRM)為主,佔80﹪以上,在目前30年期FRM還維持在7-8%高檔之下,已經出現拖欠、延後償付的狀況,勢必影響美國銀行的資產品質。

中國經濟的泥沼

過去40年中國大陸的經濟成長有一個利基,人口紅利,青壯人口的占比很高。但自2022年起人口成長轉負。另股市不振,十月雖有反彈,但前景仍然不明。最嚴重的還是房市,在過去兩年半的時間,新建及二手屋價格分別下降了5.27%及10.71%,仍在下跌中;大陸的債務最麻煩的還是地方債,特別地方政府融資平臺所流通的債。它是由地方政成立的公營事業與融資公司所發的債,最不透明,將是問題的起爆點。

中國大陸的出口一直是經濟高成長的來源,直到2022年美中對抗加劇,才開始下滑。中國出口占全球出口比重最高時曾到了14.9%,最近才略降到14%左右。觀察中國大陸前十大出口項目,有5項顯示性比較利益(中國大陸該項產品的出口占比除全球该項產品的出口占比)超過2,有3項明顯超過1,表示這些產品極具有競爭力,尤其在電信、電子產品,IC及紡織品,衣服等項目,對其他國家最具威脅性。含義是,將不易延用過去擴大出口方式來提振經濟。

過度激素的經濟

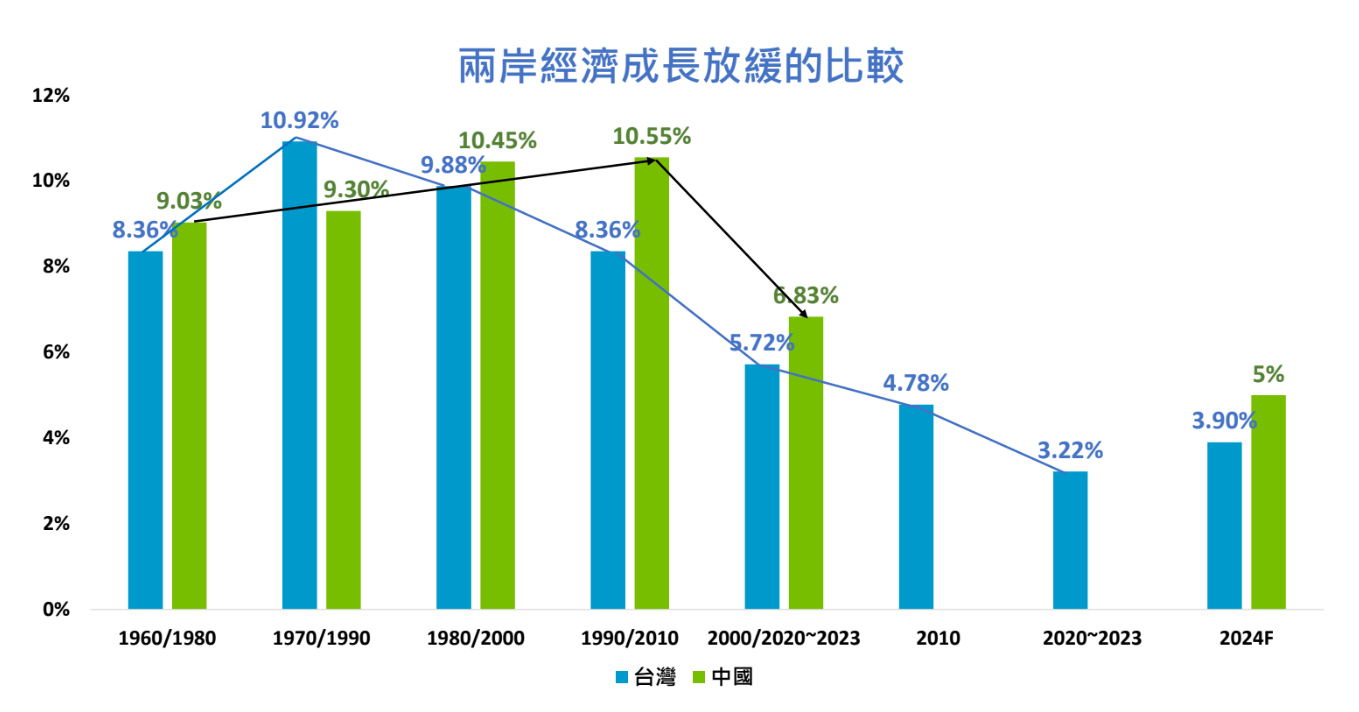

比較兩岸過去的經濟成長,台灣在60、70年代10年平均成長率分別有8.36%,10.9%,80年代後開始降到9.88%,90年代再緩降到8.36%,2000、2010年代降至5.72%,4.78%,2020以後更只有3.22%到3.9%之間。中國大陸從改革開放的1980算起,4個10年的平均成長率高達9.83%,且步步高升,超過台灣從1960年算起4個10年的9.38%。

當台灣從10.92成長高峰降到5.72共花了30年時間,而中國大陸從2010年代高峯10.55%,不到15年成長率幾乎減半,之後要保5可能都很困難。之後的經濟激勵政策效果可能像左傳裡講的,「一股作氣,再而衰,三而竭」,過去,過度刺激經濟的結果,看似經濟成長,卻生產了許多用不著的東西。

經濟長期存量的失衡

總體經濟學裡對於均衡有一個說法,存量調整到均衡需要較長的時間,而且不容易透過價格機制來解決,流量達到均衡的調整正好相反。貨幣與公債的發行是存量,人口也是。環保問題中Co2的排放量也是存量問題,糟的是每年的排量還在增加中。當經濟問題無法透過價格機制來解決時,又稱為結構問題。我們現在是不是正面臨這樣的問題?

多極世界來臨 台灣的風險與挑戰

黃齊元(李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟理事長、藍濤亞洲總裁)

現今影響全球經貿的關鍵就是地緣政治 ,而美國扮演極其關鍵的角色。而全球地緣政治的核心是圍繞著半導體產業,以前石油是武器,現在半導體是武器,而半導體跟很多產業都息息相關,所以地緣政治是牽涉到我們每一個人 ,而台灣是全球高階晶片主要的生產地,美國視半導體為美國利益的核心,利用半導體箝制中國,也推動本土製造,要把半導體製造搬回美國。

全球化已死 國際競爭格局改變

因此,過去的全球化現在面臨一個拐點,大家都在反全球化、去全球化,也導致國際貿易及供應鏈更加碎片化,台積電張忠謀創辦人說:全球化已死。未來全球製造業將無法有效資源配置,生產效率大減,國家安全比降低成本重要。

過去20年來,有六次重要典範轉移,911事件讓恐怖主義抬頭,世界不再安全;金融海嘯,2008年衍生性金融商品導致的風暴,改變金融業;AlphaGo打敗韓國南韓棋王,第一次的AI崛起;2018年中美貿易大戰,美中進入敵對狀態;新冠疫情重創全球經濟;氣候變遷,全球暖化加速帶來很多挑戰,是過去沒有的問題。

現在最重要的典範轉移,就是ChatGPT,第二次的AI,未來可能取代google,會淘汰很多工作,企業還不知道該如何應對,這些典範的移轉,讓企業必須不斷調整經營的中心,否則不足以應付外在的挑戰。

全球進入G2格局 多極的世界來臨

中國的崛起,美中對抗,世界從G20進入一個G2的格局,但是真的是G2嗎?金磚國家,剛剛結束喀山會議,金磚原來是五國,現在九國,變成一個大金磚; 俄烏戰爭爆發,影響了歐洲的經濟,也改變了歐洲的格局;以哈戰爭引爆中東危機,讓美國把注意力從烏克蘭轉向中東,國際上不同的國家或區域,紛紛搶自己的獨立性與發言權。

菲律賓與中國在南海島礁主權爭議再度升溫,現任菲律賓總統走親美路線,美國與中國在這裡有明顯的角力;越南採竹子外交,美中都極力拉攏,美越關係提升到全面戰略夥伴關係,昔日宿敵成為戰略夥伴;我們也看到了柬埔寨與中國合作,開發德崇扶南運河,未來可以減少對越南港口的依賴,是中國一帶一路的一部分,也都是在地緣政治下的美中對抗。

剛當選日本首相的石破茂提倡「亞洲北約」,過去日本積極加入日美印澳的四方安全對話,石破茂應該會結合已有的外交和安全協議,持續強化與美國的同盟關係。所以你可以說歐洲也是一個極,中東也是,還有很多其他的國家、區域聯盟都也在崛起, 這是一個多極的世界,這樣的全球多極格局是政府及企業要積極去面對的課題。

全球供應鏈重新大洗牌

疫情期間,全球供應鏈已經經歷了一次非「戰爭」所帶來的斷鏈風險。現在有更多的事件正在繼續挑戰全球供應鏈,首先最近美東港口工人罷工,雖然只有三天,但造成了很大的損失;美國蘇利文提出「新華盛頓共識」則改寫供應鏈的規則,以前的華盛頓共識是全球化,但新華盛頓共識,是去全球化、政府干預,強調政府角色與國家安全,而不是降低成本,提高效率。 更進一步透過財政補貼引導產業政策,吸引製造業回流美國,減少對中國依賴。所以,新的供應鏈規則會導致全球經濟趨向陣營化,進一步加劇地緣政治的衝突。

這是科技的霸權的時代,美國推動全球科技的民族主義,視半導體為美國利益,一定要圍堵中國,甚至打倒中國。美國完全是科技霸權國家,他可以叫台積電把客戶資料交出來、要求荷蘭ASML設備不准銷售給中國,我們就看到全球供應鏈開始重組,從斷鏈、多鏈,發展到短鏈,透過手機就要完成交易,最後是因應氣候變遷的的綠鏈。

未來在這種情況之下,企業一定要有雙平臺,中美供應鏈已經發展成脫鉤趨勢,製造業開始向進東南亞及美國附近移動,台商要建立不同的平臺,必須到海外複製台灣經驗,利用跨國併購切入新技術、新市場、新客戶。

百年變局下的大國博弈

黃志芳(中華民國對外貿易發展協會董事長、前外交部長)

習近平近年來常提到,中國正面臨百年未有的大變局,他跟普丁碰面的時候,也邀普丁一同因應這場百年變局。在這場全球變局當中,美國、中國、俄國,都有大國博弈的全盤的戰略,背後更是一場有深遠影響的文化戰爭,這樣的戰爭正在全世界如火如荼的進行,美國總統大選也是這一場文化戰爭最具體的縮影。我們現在就正好在這樣的一個新舊體制交接的混沌的時代,對我們臺灣以出口貿易為導向的國家來說,絕對是一次很大的考驗。

全球化撕裂全球 貧富差距擴大

1991年冷戰結束、蘇聯解體後,徹底實現地球是平的,同時,中國也開始改革開放,加入世界自由經濟的行列。全球化最大的特徵就是:生產要素中的人員可以跨國移動、資本可以跨國移動,帶動全世界的產業重新分工。而驅動全球化最大的力量是從15、6世紀,歐洲發展出來的資本主義體系延續到現在,而這30年全球化的結果,造成嚴重的貧富不均,「不能移動的那群人」成為全球化之下的輸家。而這場文化戰爭所導致的大國博弈,特別是美中兩國之間的競爭,正在撕裂全球,成為接下來世界動盪的根源。

美國自1970年代以來,放棄金本位,從此印鈔不再受到限制。在1980年代,雷根與柴契爾夫人解除金融管制,採行經濟新自由主義,因此金融自由化像打開潘朵拉的盒子,各種延伸性金融商品不停被推出,到1990年代柯林頓總統更進一步讓電信自由化,金融機構、大企業大量獲利,加重貧富懸殊。藍德公司的研究,從1975年至2018年美國有50兆美元,從90%的民眾轉移到最富有的1%富豪手中。

全球性的文化戰爭 川普2.0來臨

金融自由化與新科技的出現,重新分配了你我的財富,讓不能移動的人成為了全球化之下的弱勢族群,再加上華爾街、大企業又掌握了大部分的財富,這場巨大的變革與混亂下,利益分配不平均引發了焦慮情緒,穩定的社會結構從此被破壞。在美國、歐洲等國家,弱勢者們發起身份認同的文化戰爭及政治革命,以極端的手段試圖返回舊秩序,而川普「Make America Great Again」,就是要讓美國那些藍領工人,能夠再重新回到1960年代美好的中產階級生活。未來改變世界的力量會來自這群藍領階級,這群人代表的是另外一個美國,不同以往我們熟悉的華爾街、華盛頓DC、黃仁勳及矽谷所代表的美國,而這樣的美國正在改變,而美國也在改變全世界,文化戰爭就是以這群人為最好的代表。

川普所代表的路線已經席捲全球,「關稅」對川普來說是他字典當中最美妙的一個字眼。過去,低關稅導致美國製造業快速流失,勞工薪資停滯,他認為只有製造業興盛,國家才會強大。因此他提高關稅,就是要迫使企業回到美國來設廠,所有貿易談判無法解決的問題,都由關稅來解決。因此,2024年的川普2.0 有一套非常完整的思想體系,包含:地緣政治的安全需付費、貿易關稅戰、重振製造業、去ESG、擴大政府支出、低利率、甚至考慮將比特幣定為戰略儲備、對抗中俄去美元化的意圖,這些都是川普2.0即將打造的新時代。

美中爭霸 中國工業戰狼崛起

美中的爭霸是21世紀長期的博弈,美國在創新與人才方面位居全球首位,軍事力量無人能敵,華爾街強大的資本吸引力,以及聯準會的全球影響力,使其保持世界領導地位。美國把美元武器化,中國把產業武器化,中國正以「新三樣」、「新質生產力」進行經濟轉型,塑造它在全世界的影響力。如果中國成功轉型,將對美國構成重大挑戰,為全球經濟與地緣政治格局帶來深刻變革。

中國透過政策把產業優勢發揮至極致,成功建立起涵蓋多領域的「戰狼工業」,改革開放初期,美、日、歐及台灣等國的技術移轉,對中國產業發展前期提供有利的協助,使其供應鏈完備且高效。中國不僅專注於加工生產環節,更積極推進整合元件製造(Integrated device manufacturer)模式,涵蓋電動車(EV)、電池、記憶體、手機、無人機、機器人、石化產品、綠能及核電等領域,實現了進口替代,及在國際市場有主動出擊的能力。產業競爭力迅速提升,對全球產生顯著影響。因應中國戰狼的挑戰,其他國家唯有依靠技術領先和高度客製化,才能有效應對中國所帶來的挑戰。

舊世界瓦解 新世界尚未形成

當前世界已經步入一個前所未有的轉折期,從布列頓森林會議的金本位到石油美元體系,如今美元體系面臨第二次極限。中俄持續增加黃金儲備,而美國川普也考慮將比特幣納入金融體系。過去的金融危機多源自企業泡沫,未來危機的根源卻在於政府債務。當全球經濟面臨嚴重壓力,地緣政治局勢又四處烽火,20世紀制訂的國際規則已不適用於21世紀的全新局面,國際政治、經貿、金融與科技體系均受到挑戰,我國是高貿易依存度的國家,政府與企業都需要正視這個挑戰。

而AI崛起更加劇了這些矛盾,使社會變得更加複雜多變,我們正處在「最壞的時代」與「最好的時代」的交錯點,所有格局正在重新洗牌,美中對抗下的兩個世界,全球化逐步退場,全球貿易碎片化愈加明顯。各國都在推動製造業回流,台灣的全球在地化布局才要開始,新供應鏈重組對台灣企業絕對是嚴峻挑戰。

全球局勢宛如戰國時代再現,AI技術促使產業進行大洗牌,這個充滿分化與挑戰的新世界,正考驗著政府以及我們的企業家。

世界劇變下的台灣因應

劉大年(中華經濟研究院區域發展研究中心 主任)

最近幾年都在講地緣政治,到底什麼叫地緣政治,以台灣角度來看,世界上四個最大劇變:COVID-19、美中對抗、俄烏戰爭,以及兩岸關係緊張,這些都是跟地理位置相關,今天台灣在地緣政治衝突加深之下,最關鍵的影響就是「供應鏈重組」。

COVID-19壓力下全球供應鏈重組

COVID-19對全球供應鏈做出空前的壓力測試,全球供應鏈在和平狀態(無戰爭)下露出各種破綻,使產業甚至國家暴露於危險之中。全球分工的國際企業在供應鏈斷鏈下,受到重大損失,從此大家意識到「單一供應鏈」的風險,因此開始強調多元供應鏈的重要性,提高產業自主程度。

與此同時,中國不再是世界工廠。以西方市場為目標的供應鏈認為中國太遙遠、太集中,最重要的是中國的人力太貴,因此提出了「分散原則」,也就是供應鏈不能集中在單一國家、地區,或單一廠商、企業。

但是分散方式也有其限制,供應鏈必須分散到美國、西方國家所認可的國家,而這個國家的供應風險,和該國是否被視為西方的友善夥伴相關,這是所謂的「信賴原則」。此外,避免長途運輸的「短鏈化」,以及為了避免人與人接觸的「數位化」,都納入供應鏈重組考量,這些擴大了地緣政治衝突的風險,加速供應鏈重組。

中國崛起 美中對抗升溫

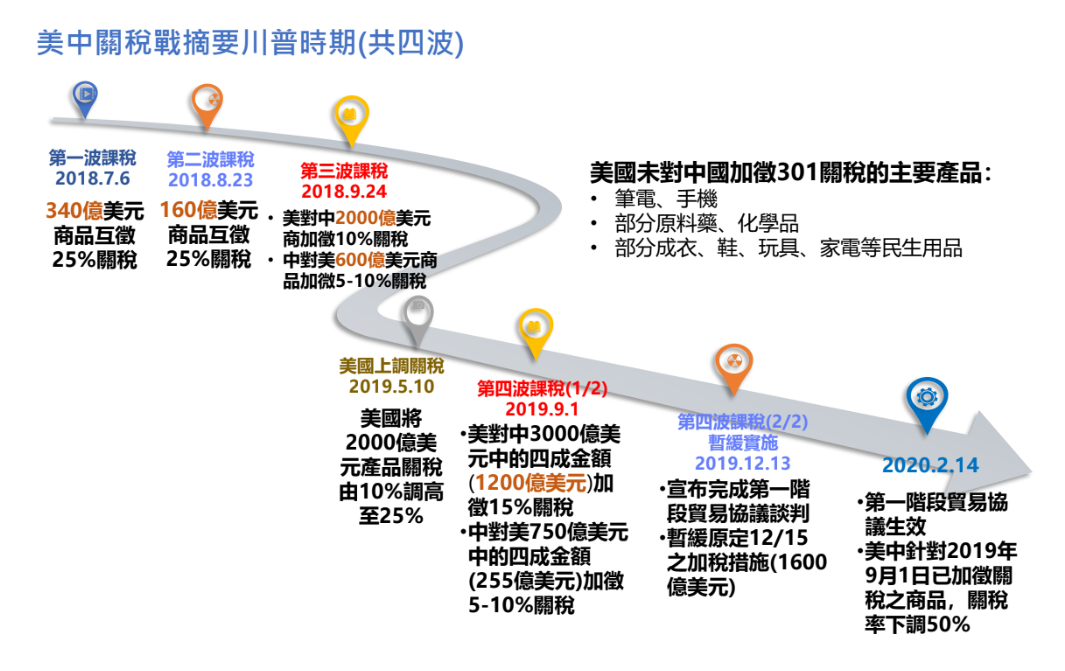

從2018年開始,川普任內對中國課了四波關稅,加起來大概有3700億美元。拜登任內2024年5月14日也課徵了第5波關稅,針對電動車、鋰電池、太陽能電池等產品。川普的課徵範圍很大,可是關稅稅率沒有那麼高;拜登的關稅範圍雖較小,但都是近年來中國大陸席捲全球的主力產品,而且稅率高過川普課徵上限的25%,其中電動車更高達100%。

除了關稅之外,拜登還祭出出口管制、進口管制、外人投資管制,以及人員管制等限制。大家會問美國的目的是什麼?川普說是因為美國對外貿易逆差太大,但事實上,美國真正在意的是什麼?

除了關稅之外,拜登還祭出出口管制、進口管制、外人投資管制,以及人員管制等限制。大家會問美國的目的是什麼?川普說是因為美國對外貿易逆差太大,但事實上,美國真正在意的是什麼?

美國真正在乎的是技術的領先地位,擔心中國會在科技發展上「超車」。川普的做法是全面性制裁,而拜登則是「精準脫鉤」,選定重要的產業、尖端的領域做重點脫鉤。在美國有人形容這叫做「小院高籬」(Small yard high fence),意思就是,把管控的技術和產品範圍縮小,只盯住對未來產業發展、國家安全真正關鍵的核心技術,例如半導體、AI、5G、量子力學等,對這些少量技術進行非常嚴格的管控—在範圍很小的院子裡築起很高的圍牆—讓中國不要超車,也讓其他國家無法染指。

世界秩序發生改變 兩岸關係緊張

俄烏戰爭加深地緣政治衝突,促使美國加強東歐與東亞的防禦線,以遏制俄中。俄烏戰爭後,也進一步對兩岸關係及台灣產生影響。試問環境劇變之後,世界會不會回到原來的常態?如果會,就回歸原貌。但如果不會,我們就要適應新的環境,這就是「世界新秩序」。世界新秩序是什麼呢?第一,是全球化的倒退,第二,是冷戰2.0,第三個,供應鏈的調整,第四,美中競爭關係。

2005年《世界是平的》,書中寫道,21世紀的世界是以全球化下的成本效率考量,決定分工的方式,把握這趨勢才能在新世紀保有競爭力。如今不到20年就破功,因為新冠疫情與地緣政治造成全球化趨勢衰退,各國政府、企業開始重新思考跨國合作的利弊,美國政府的杯葛或不支持,造成WTO功能下滑,國際法規逐漸從多邊主義轉向雙邊結盟,這些說明「後全球化時代」的供應鏈與地緣政治是息息相關的。

「冷戰2.0」,與過去美國和前蘇聯的冷戰有三點不一樣。首先,過去美國的競爭對手是前蘇聯,現在對手是中國大陸。其次,過去的美蘇冷戰,是對於世界霸權、政治制度與意識形態的競爭,現在中美競爭的則是技術、經濟的領導權。

美國與前蘇聯冷戰時,雙方可說是涇渭分明,現在有所不同,美國在中國有大量的經濟利益割捨不開,但經濟上的合作,卻使中國更為壯大構成美國政治和軍事上的威脅,這造成兩難;而對於台灣與其他國家來說,「選邊站」則是變得困難,因為每個國家跟中國大陸都有所牽連,必須考量複雜的政經利害關係。

台灣供應鏈必須面臨的挑戰

因此,企業面臨供應鏈調整的挑戰,我稱為「8個D」。第一個D是「與中國脫鉤」(Decoupling from China),第二是「與俄羅斯脫鉤」(Decoupling from Russia),第三、四是由於新冠疫情,企業不能只有一個生產基地,因此要「去中心化」(Decentralization)與「數位化」(Digitalization),第五個是「去碳化」(Decarbonization),第六、七個是為了應對高通膨與不景氣的「去庫存」(Destocking)與「貶值」(Depreciate),最後一個則是持續「惡化」(Deteriorating)的兩岸關係。這是台灣企業,在當今複雜環境下8個要面對的挑戰。

美中貿易戰不僅是經貿之爭,也是制度、霸權之爭,誰能在「制定全球產業標準」之上取得主導權,是確保技術優勢的先決條件,因此當美國開始排除中國參與制定國際標準時,中國就被迫自行制定新標準,這使得產業無法避免兩種標準,導致經濟效益下降。由於美國已將中國視為全世界唯一在綜合國力上能夠與其競爭、對抗的國家,因此美中競爭的關係預期將會持續下去。

因應對策 從「知中」了解中國開始

那台灣要怎麼做呢?第一個是「產業面的調整」,從以成本和效率為主要考量的「離岸外包」,轉變到所謂的「中國加一」,避免只在中國生產,而將供應鏈分散於其他地區,形成兩個獨立生產系統。此外,還有縮短生產地與消費地距離的「近岸外包」,最後是「回流」,把最高層級的技術帶回本國,增加就業機會並專注於研究發展。但前提是在「友岸外包」的框架裡,在西方國家所認可的供應鏈裡來生產。

第二、正確瞭解、理性因應 ,中國大陸崛起是台灣社會本世紀最重要的課題。台灣必須正視此問題,在反中、仇中、防中、恐中、傾中的各種情緒下進一步「知中」。美蘇對抗時,以大量時間研究對手的政治、文化、經濟與領導人特質;如果我們把中國大陸當成競爭對手、敵人,就要花時間去瞭解它。

政治上,習近平廢除了最高領導任期限制,打破派系政治集體領導格局,讓中國走向「強黨弱政」的局勢;經濟上,他的「十四五規劃」(2021~2025)強調實體經濟、重製造業,以及自主供應鏈。中國要發展電動車、半導體、晶片與工具機,習進平欲表現出在美國封鎖之下,仍能實現高成長,以證明其體制的優越性。

第三、掌握美中台關係, 兩岸關係是美中關係的重要基石。中國認為「一中政策」是最高指導原則,而兩岸和平則是附屬的,其位階在一中政策之下;可是美國認為台海穩定符合美國利益,所以想要在維持一中政策的同時確保兩岸和平,這兩者是平行的。美中之間在「一中政策」上存在分歧,中國大陸認為這是top priority,美國則認為一中政策只是維持兩岸和平的手段、工具之一。

2025年的世界仍將維持緩慢復甦,溫和成長的趨勢。通膨正常化以後,貨幣政策將朝向寬鬆發展,但以美國優先,維護美國利益的大方向不會改變,全球仍然存在貿易保護的傾向。「避免兩岸衝突」仍會是美國對兩岸政策的立場。過去四年內,美中領導人一共有七次見面機會,每一次都談到台灣問題,雙方都重複說明自身不可逾越的紅線,這在外交上的用意就是要提醒對方:「這個很重要,你不要越線。」

現在川普當選,美國對中國的貿易制裁都會持續,台灣需要認清美中對抗的本質,美國主導全球供應鏈重組是為了抗中、聯合信賴夥伴只是工具,最終目的是要「保美」,台灣雖因美中對抗而成為全球焦點,仍需不斷創新研發維持技術優勢,確保在供應鏈中不被取代,才能達到「保台」目標。「保台」與「保美」雖不致發生衝突,但其根本利益及目標絕非一致,需要領導者的智慧。

供應鏈重組, 從Just in time變成Just in case

林建甫(中國信託金控首席經濟學家,台灣大學經濟系名譽教授)

2001年中國加入WTO時,中美的貿易逆差才800多億,可是到2017年逆差就高達3,300多億,增加4倍之多。美川普總統2017年上台後,為解決這個問題,也提出美國的工作機會被搶走,中國賺走美國太多錢,於是發起對中貿易戰。

根本的原因是,中國崛起後,中國GDP佔全球的份額逐漸上升,反之美國在下降,預計到2030年中國GDP份額會趕上美國。很明顯,這其實就是老二去挑戰到老大,國際政治學稱作「修昔底德陷阱」,美國為了維持霸主地位、國家安全,便希望進口的需求,改由自己的朋友來生產 (友岸生產),或自己控制得到的地方來生產(近岸生產),甚至限制銷售關鍵科技產品到中國,使得全球整個供應鏈不得不重新組建。

現在地緣政治已經影響了經濟,驅動全球產業鏈的重組。在「去風險化」下,歐美要擺脫中國,形成原有供應鏈移轉的效應。過去全球化下。業界對供應鏈的要求是Just in time ,供應鏈拉長都沒關係,只要有效率、成本低,趕得及就好;可是現在是Just in case,要從安全層面考量,不能出錯。從 JIT 到 JIC ,成本就會大增,讓原本就高漲的通膨更不容易控制。同時,地緣政治變化引發國家安全的擔憂,導致人們更傾向於購買和儲備商品,以因應不時之需,這種需求大增又引發供應緊缺,特別是重要原物料,讓通膨問題難以根治,也讓通膨回落的速度變慢。

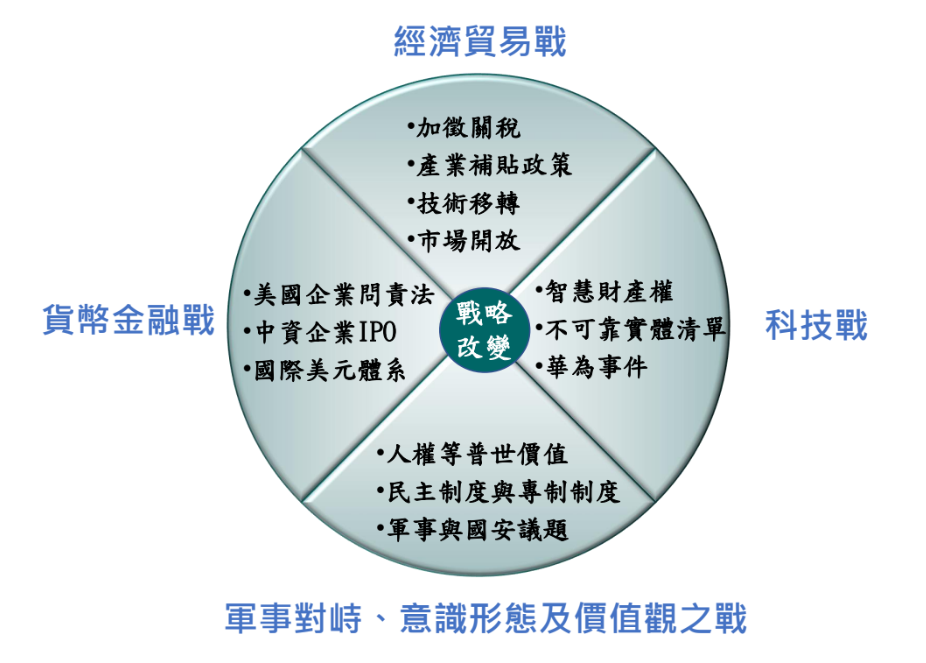

全球供應鏈重組凸顯戰略考量

美中競爭已經從經濟貿易戰,到科技戰、貨幣金融戰,甚至到意識形態及價值觀的戰爭,形成一個全面性的對抗。根據麥肯錫全球研究院的一項分析,2021年美國投資者在墨西哥收購企業和融資項目,總投入的資金超過了對中國的投入。基於美國供應鏈的戰略考量,更要求台積電到亞利桑那州設廠,甚至希望引入生產先進製程,就近服務美國的廠商。

從美國進口數據來看,2023年美國從中國進口比重已降至 13.9%,墨西哥已成為美國最大進口國,未來加拿大亦可能取代中國,成為美國第二大進口國。而的因應,疫情期間中國嚴格清零政策,就 將訂單開始轉移至東協國家,特別是勞力密集產品及部分電子產品。中國最大出口地區也變成歐盟;中國逐漸透過自己內需提升,或者嘗試與一帶一路的國家做生意 ,而不再是依賴美國、歐洲跟日本。

美中競爭之下,最受惠的是東協、東南亞國家及南亞的印度。中國的產業外移,往東協國家主要集中在製造業及批發零售業。另外數據顯示,全球的FDI現在大量流到東南亞,中國也不例外。

未來地緣政治的問題一定要特別去注意。連台積電決策都要納入地緣政治的考量,都要聘用政治博士來做分析。影響所及,貿易戰也一定會助長供應鏈的調整。川普當選高關稅的時代就來臨,全世界貿易的不確定性更高了。